후배 시인 56명, 시선집 펴내

두 번째 시집을 펴낸 후 홀연 이국으로 떠난 시인. 평생 방랑자처럼 쓸쓸하고 아득한 시를 쓰면서도, 작고 약한 것들에 대한 애정을 감추지 않았던 시인.

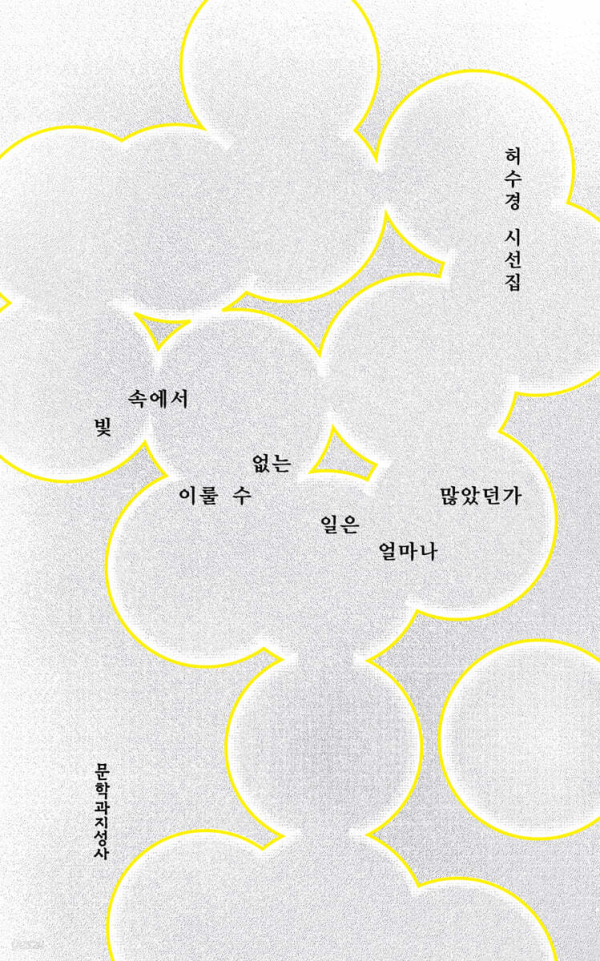

오는 10월3일 허수경(1964~2018) 시인 5주기를 맞아 시선집 『빛 속에서 이룰 수 없는 일은 얼마나 많았던가』(문학과지성사)이 출간됐다. 2000년대 이후 데뷔한 젊은 시인 56명이 직접 고른 시 83편 전문과 ‘추천의 말’을 함께 엮었다.

시인의 대표작은 물론 관능적인 여성성, 이방인으로서 고독, 소박한 일상을 다룬 시까지 고루 소개한다. 이미 무르익은 언어 감각으로 문단을 놀라게 한 첫 시집 『슬픔만 한 거름이 어디 있으랴』(1988)부터, 독일로 떠나 고고학자가 된 그가 발굴 현장에서 느낀 통찰과 비애를 시로 쓴 『청동의 시간 감자의 시간』(2005), 마지막 시집 『누구도 기억하지 않는 역에서』(2016)까지 허수경의 시 세계를 톺아본다.

1964년 경남 진주에서 태어난 허수경은 경상대 국어국문학과를 졸업하고 23세 때인 1987년 ‘실천문학’에 시를 발표하며 등단했다. 1992년 독일로 훌쩍 떠나 뮌스터대에서 고대근동고고학 석·박사 학위를 받고 지도교수인 독일인과 결혼했다. 독일에 거주하면서도 국내에서 꾸준히 저작 활동을 하며 두터운 독자층을 거느렸다. 위암 투병 중 2018년 54세로 타계했다. 생전 시집 6권, 산문집 3권, 장편소설 3편, 동화책 2권 등을 펴냈다. 동서문학상, 전숙희문학상, 이육사문학상을 수상했다.

“진날 마른날 나이를 곱절씩 먹어도”, “세상은 뻘밭 구덩이임을 진즉 알”게 되더라도, 여전히 “나는 계집애이고 뒷산 벌거숭이 고향산은 내 동무일 뿐”(‘남강시편 1’)이라고 천진하게 노래하던 시인. 고국을 훌쩍 떠난 후 이방인으로 사는 쓸쓸함을 아름답고 아린 시어로 남겼다. 고고학자가 돼 폐허가 된 도시들의 흔적을 발굴하고 기록하면서 그의 시 세계는 더 깊어지고 넓어졌다.

“왜 사람들은 사랑할 때와 죽을 때 편지를 쓰는가/왜 삶보다 사랑은 더 어려운가”(‘내 마을 저자에는 주단집, 포목집, 바느질집이 있고’)

“나는 빛으로 들어가는 입구에서 언제나 서 있기만 했던 시였지”(‘열린 전철문으로 들어간 너는 누구인가’)

반복되는 전쟁과 살육의 역사, 약자에게 가혹한 세상을 보면서 느낀 비애도 노래했다. “울지 마,라고 누군가 희망의 말을 하면/웃기지 마,라고 누군가 침을 뱉었어”(‘비행장을 떠나면서’), “비단이 얼마나 많은 폭력 속에서 지어낸 피륙인지/누에는 알고 있을 거야/이제는 자연에서 혼자 사는 법을 완전히 잊어버린 저 누에들은/어떻게 저 폭력을 참아내었을까”라면서도, “인류!/사랑해/울지 마!”(‘삶이 죽음에게 사랑을 고백하던 그때처럼’)라고 희망을 말했다. 암 투병 중 펴낸 산문집에선 “불안하고,/초조하고,/황홀하고,/외로운,/이 나비 같은 시간들”(『그대는 할 말을 어디에 두고 왔는가』 서문)이라며 삶에 대한 애정과 미련을 털어놓았다.

이국에 정착해 수십 년을 살면서도 모국어로 아름다운 시를 썼던 시인, 누구나 가슴 깊이 품은 외로움과 결핍, 사랑을 노래했고, 그러한 일이 인간을 인간답게 한다고 강조했던 시인. 우리가 여전히 허수경을 읽는 이유다.