일상생활에서 우리는 영어를 얼마나 쓸까?

개인에 따라 차이는 있겠지만 아무래도 중 장년층 보다는 젊은 세대가 외국어에 익숙해서 자주, 또 사용빈도도 높을 것이다.

아주 오래전에. 20세기 때의 일이다. 간간이 전문용어나 영어를 섞어 얘기하는 사람을 보면 유식해 보이거나 멋져 보일 때가 있었다.

그땐 외래어나 영어 단어 한 마디를 쓰지 않고도 불편함 없이 한 두 문장은 충분히 만들 수 있었다.

해외여행 자유와 세계화의 물결이 일고, 해외유학도 흔한 현상이 되면서 우리사회는 빠른 속도로 유행하는 해외 문물을 받아들였다. 이른바 ‘오렌지 족’이라 불린 유학생들이 여름방학을 맞아 귀국하면 청년들 사이에 새로운 유행어가 탄생하기도 했다.

인터넷이 일상화되어 전 세계에서 일어나는 현상을 실시간으로 접하게 된 이후, 우리는 “정보가 재산이다”라는 금언을 쫓을 수밖에 없게 됐다. 검색을 잘하고 새로운 정보에 접근하여 이해하는 데는 외국어가 필수이고, 때문에 선진국에서 널리 통하는 영어에 몰두했다. 중학교에 입학한 이후에야 배우기 시작했던 영어 알파벳을 초등학생들이 가정방문 선생을 통해 조기 학습했다. 영어유치원까지 등장한 요즘은 2살 아기가 어린이집과 영어학원을 함께 다니기도 한다.

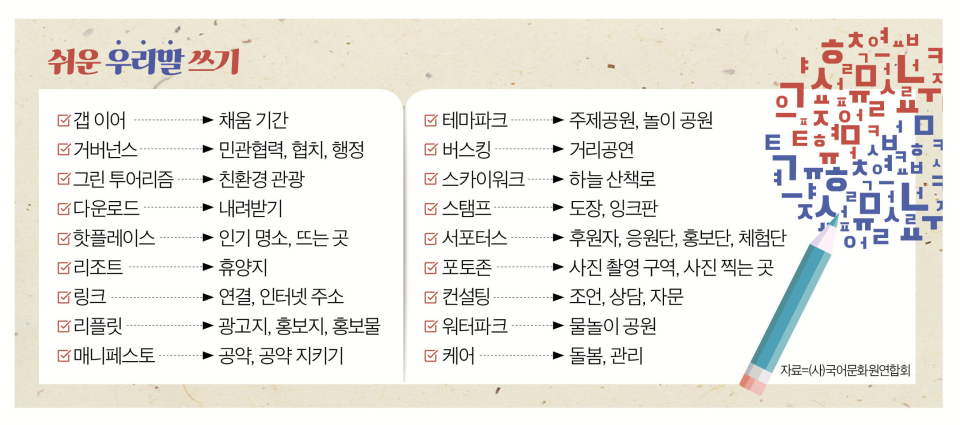

그러는 사이 한글과 함께 통용되던 일본식 한자어는 ‘바뀐 세상’을 설명하는 역할을 하지 못하고 도태되었고 신문명이라 할 수 있는 전문용어들이 쉬운 우리말로 다듬어지기도 전에 정착했다. 낯선 외국어가 곧바로 공공언어로 쓰이면서 특히 영어가 익숙지 않고 이해도 못하는 60-70대는 소외되는 현상도 나타났다. 새롭게 외국어를 배워야 하지만 이 또한 쉽지 않다. 쉬운 우리말로 바꾸는 일이 문해력 장벽을 없애는 지름길이다.

이제는 거의 모든 지방자치단체들이 홈페이지 대신 누리집이라고 쓰고 있고 국립국어원, 국어문화원 등의 노력으로 공공언어를 쉬운 우리말로 바꾸는 작업을 계속하고 있다. 누리집이야말로 보통사람들이 가장 쉽게 접근하는 공공기관이어서다.

그런데 외국인을 위해선 누리집에 실린 내용을 영어, 일본어, 중국어로도 번역하고 있음에도 아직도 영어와 외국어가 강력하게 자리 잡고 있다. 누리집의 모양내기를 위해 적당한 외국어와 알파벳문자가 꼭 필요한가? 멋스럽고 고상하기 위함일까?

지자체 장의 <공약>을 ‘매니페스토’라는 단어와 병용하고 있는 곳이 여럿이다.

<호수>라는 우리말이 버젓이 있어도 ‘레이크’가 눈길을 사로잡고, 전국 곳곳에 <하늘 길> 대신 ‘스카이 워크’들이 있다. 지역관광지와 나들이 소개에 유독 외국어가 많이 쓰이는 까닭은 고급스럽게 보이려는 의도일거라는 추측을 해 본다.

‘그린 투어리즘’(친환경 관광), ‘스탬프 투어’ ‘에듀팜 특구’ ‘다이브 페스티벌’ ‘스카이라인’ ‘핫 플레이스’ ‘게임체인저’ ‘숲 테라피’ ‘컬러풀 OO’ ‘액티비티’ ‘웰니스 체험’ ‘아트 피크닉’ ‘장미 홀릭’ ‘스포츠 팔레트’ 등등.

공공기관이 쓰는 정부문서, 민원 서류양식, 게시물, 홍보물에 대한 정확한 이해부족으로 누군가가 기회를 얻지 못하거나 피해를 입지 않도록 하는 것이 공공언어의 존재이유일 것이다.

“삶의 질 UP, 가치는 PLUS" 라는 표어를 내건 한 지자체의 사업이 실현되기 바란다.