『깃털 없는 기러기 보르카』 존 버닝햄 글·그림

다른 새와 생김새 달라

가족에게도 외면당한 보르카

다름 존중하는 새 친구들

만나면서 희망을 찾는다

기러기 보르카는 부리도 있고 날개도 있고 물갈퀴 달린 발도 있지만, 태어날 때부터 몸에 깃털이 하나도 없었다. 의사는 깃털이 없는 것 말고는 아무런 이상이 없다고 보르카의 부모에게 이야기한다. 그러고는 깃털을 짜주라고 한다. 그때부터 보르카의 엄마는 뜨게 바늘을 꺼내 깃털을 짜기 시작한다. 얼핏 보면 마치 깃털처럼 보이는 회색 털옷을. 하지만 보르카가 입은 털옷은 이내 놀림거리가 되고 만다.

단지 자신들과 다르게 생겼다고, 기러기 무리가 보르카를 못살게 구는 상황은 타자에 대한 혐오가 만연한 우리 사회의 한 단면을 보는 듯하다. 우리 사회에 공기처럼 보이지 않게 스며들고 있는 소수자들에 대한 차별과 혐오를 보르카를 보며 떠올리는 것은 그리 어렵지 않을 터.

중세 유럽에서는 마을에 전염병이 돌아 사회 분위기가 흉흉해지기라도 하면, 남들과 좀 다르게 살아가는 사람들을 대상으로 한 마녀 사냥이 벌어지곤 했었다. 17세기까지 많게는 대략 50만 명의 사람들이 마녀로 낙인찍혀 무고하게 죽어갔다니, 혐오의 역사는 그 뿌리가 깊고도 잔인하다. 그들은 기독교에서 악마처럼 간주하는 마법을 행했다는 혐의를 받고 재판을 받아 처형되었는데, 그중 대다수가 여성이라는 사실은 주목할 만하다.

대개 혼자 사는 여성들이 마녀로 낙인이 찍힌 채 잡혀갔는데, 가족이 없는 이유로 재판에서 이 여성들이 마녀가 아니라고 증인을 서 줄 사람이 없었다. 마녀가 아니라는 알리바이를 증명하는 것 자체가 봉쇄된 채, 여성들은 마녀 재판에 불려 나가 끔찍한 고문을 받고 어쩔 수 없이 스스로를 마녀라고 고백할 수밖에 없었던 것이다.

중세의 마녀 사냥이 여전히 사라지지 않은 채 오늘 날 세상을 떠돌고 있다고 생각한다. 마녀재판과 화형 제도 같은 형식만 사라졌을 뿐, 엄연히 존재하는 유리 천장과 유리천장을 뒤흔드는 여성들을 비일비재하게 공격하는 일, 성폭력 피해 여성들에게 오히려 책임을 물어 이차 가해를 하는 것 등, 여성을 혐오하는 가부장제 사회의 마녀사냥은 모양을 달리 한 채 여기저기서 떠돌고 있지 않은가.

그렇다. 보르카가 자신들과 다르다고 괴롭힌 기러기들처럼, 혐오는 자신과 다른 낯선 것을 두려워하는 우리 안의 어둠에서 출발한다. 또 그것이 위험한 이유는, ‘마녀’라는 희생양을 이 세상에서 계속 만들어내기 때문이다. 서로의 다름을 있는 그대로 받아들이지 않는, 지극히 무지한 이기심에서 비롯된 악한 행위가 다름 아닌 혐오 아닌가.

일본의 사회학자인 우에노 치즈코는 여성 혐오가 중력처럼 우리가 사는 세상 구석구석까지 영향을 미치고 있다고 주장한다. 가부장제 사회를 살고 있다면 여성과 남성 모두 여성 혐오를 갖고 있을 수밖에 없다는 이야기인데, 이는 여성 혐오가 남성만 여성에게 일방적으로 갖는 감정기제가 아니라는 점에서 중요하다.

왜냐하면 오랜 역사 속에서 가부장제 사회는 전통과 관습이란 이름으로 여성 혐오를 자연스럽게 퍼뜨리고 주입시켰기 때문이다. 특히 그는 어머니가 딸에게 무의식적으로 전수해줄 수밖에 없는 ‘여성 혐오적인 생각’을 언급하며 가부장제 사회에서 여성 스스로 여성에 대한 혐오를 갖고 살 수밖에 없는 현실을, 통렬하게 분석하고 있다.

여성 혐오의 현실은 불쾌하기 없지만, 회피하지 않고 인식을 해나감으로써, 현실이 변화될 수 있다고, 그래서 여성 혐오를 극복하기 위해서는 그 실체를 정확히 들여다보고 아는 것이 중요하다고 치즈코는 말하고 있는 것이다.

페미니즘이 우리 모두 함께 평화롭게 살아가는 방법을 모색하고 발견해가는 운동일 수밖에 없는 이유다. 여성혐오가 만연한 가부장제 사회가 이분법적으로 지정한 가치 사이에 놓인 수많은 가능성들을 들여다보고 탐색하는 삶의 한 방법이, 바로 페미니즘이기 때문이다.

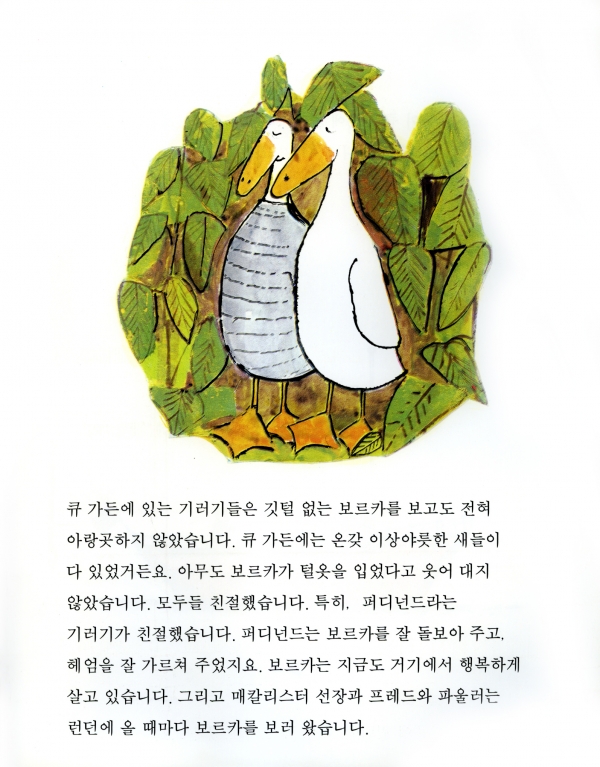

추워지자 기러기들은 모두 따뜻한 곳으로 날아갔지만, 보르카는 깃털이 없어서 함께 떠날 수 없었다. 혼자 외로움과 절망의 바닥에서 울다가 우연히 승선하게 된 배 크롬비호에서 부리로 밧줄을 감고 바닥에 떨어진 부스러기들을 줍는 일을 하게 된 보르카. 마침내 그가 다다른 곳은 온갖 이상한 새들이 다 모여 산다는 곳, 큐가든이었다.

그런데 큐가든에서는 아무도 보르카를 비웃거나 놀리지 않는다. 그냥, 존재 자체로 보르카를 바라봐 준다. 자신들의 친구로, 이웃으로 보르카를 기꺼이 받아들여준다. 다른 기러기들처럼 꼭 날지 않아도 살아갈 수 있는 행복을, 보르카가 큐가든에서 발견한 것은 분명해 보인다. 그것은 서로의 다름을 존중하며 ‘자신만의 고유한 삶’을 만들어가는 삶!

여성을 비롯한 소수자들에 대한 혐오를 전통과 관습이란 이름으로 버젓이 자행해 온 가부장제 사회가 치유되고 회복되기 위해선 페미니즘이 필요하다는 사실을, 깃털 없는 기러기 보르카는 온몸으로 이야기하고 있는 것이다. 그리고 틀에 메이지 않은 듯 자유롭게 흐르는 그림과 어우러진 다음 문장은, 우리로 하여금 큐 가든 같은 세상을 꿈꾸게 만든다.

“언제라도 여러분이 큐가든에 가면 다른 기러기들하고는 어딘가 다른 기러기를 보게 될 것입니다. 그 기러기가 바로 보르카랍니다.”