[이슬기의 무기가 되는 글들]

눈물이 났다. 문형배 헌법재판소 권한대행이 “헌법재판관 전원 일치로 파면을 결정한다”라고 하는 순간. 서울 안국역 앞 광장엔 데이식스의 노래 ‘한 페이지가 될 수 있게’가 울려 퍼졌고, 앞뒤 양옆의 사람들이 모두 환호성을 지르며 피켓을 들었지만 나는 움직일 기운이 하나도 없었다. 그저 눈물만 흘렀다. 나중에 언론 보도를 보고서야 알았다. 그 시각 나뿐 아니라 많은 사람들이 울었다는 것을. 다들 비슷한 심정이었다. ‘이 한 마디를 들으려고’ 버텨온 시간들이 주마등처럼 머릿속을 스친 탓이다.

문 대행이 21분 간 읽어 내려간 ‘2024헌나8 대통령 윤석열 탄핵사건’ 결정문 선고 요지는 비상계엄 선포 이후 122일의 압축판이었다. ‘피청구인’이 무엇을 ‘위반’하였고, ‘침해’하였으며, 무엇에 ‘위해’를 가했는지를 문 대행의 입으로 조목조목 들을 때마다 점점 코 끝에 매운 기가 퍼졌다. “국회가 신속하게 비상계엄 해제 요구 결의를 할 수 있었던 것은 시민들의 저항과 군경의 소극적인 임무 수행 덕분”이라는 구절에선 비명에 가까운 함성이 터져 나왔고, “파면을 결정한다”에 이르러서는 기어이 눈물샘이 터졌다.

선고 요지는 지극히 아름답다는 데서, 일종의 시처럼도 들렸다. 여기서의 ‘아름다움’은 정확함과 적확함에서 온다. 나는 시를 두고 무엇에 ‘대해서’ 얘기하는 게 아니라, ‘무엇 그 자체’라는 정의를 들은 바 있다. (시인 김언 시론집 『시는 이별에 대해서 말하지 않는다』) 오래 들여다보고 궁리한 끝에, 대상을 보는 시각 자체마저 ‘그것’이 되는 게 ‘시’라고. 이날의 선고 요지는 계엄에 ‘대한’ 언설이 아니라, 위헌적이고 위법했던 ‘시절 그 자체’였다. 늘 딱딱하게만 느껴졌던 법의 언어는, 그날의 광장에서 그간의 고통을 확인하고 사람들 마음을 어루만지는 언어로 기능했다.

비슷하게, 계엄 이후의 시간들에 자주 쥐고 있었던 문장이 있다. 문학인 414명이 낸 ‘피소추인 윤석열의 파면을 촉구하는 작가 한 줄 성명’이다. 그 가운데서도 시인 김소연의 글이 가장 기억에 남았다. ‘내란을 공부하는 고통, 헌법을 공부하는 비참, 극우의 배후와 분열의 배후를 공부하는 통증, 공부하는 분노가 반드시 이길 거라는 믿음.’ 모두가 생활을 잠식한 ‘내란성 우울’을 겪던 시기, 우울의 원인을 정확히 짚으면서도 끝내 이기리라는 낙관 또한 잊지 않는 시였다. 긴장이 가시질 않는 몸을 안고, 누군가 툭 치면 울음이 터질 것만 같은 이유는 바로 저것이었다.

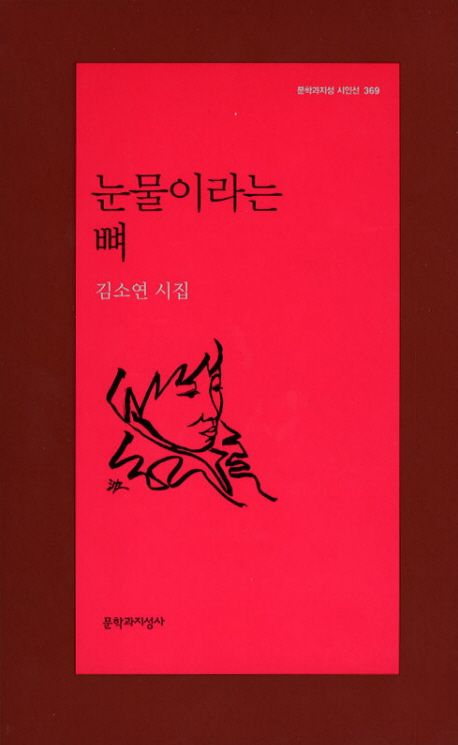

김소연은 눈물의 이유와 역할을 치밀하게 탐구한 시인이다. 그는 2009년 시집 『눈물이라는 뼈』를 출간했다. 수록 시 ‘고통을 발명하다’에서, 그는 이렇게 적었다. ‘사람의 울음을 위로한 자는 그 울음에 접착된다/사람의 울음을 이해한 자는 그 울음에 순교한다’ 윤석열 탄핵 광장에서, 자주 울음에 접착되는 경험을 했던 나는 그 말의 의미를 알 것 같다.

가령, 국회의 첫 탄핵소추안 표결이 열렸던 지난해 12월 7일의 국회 앞 광장 무대에서는 뮤지컬 ‘레미제라블’의 주제곡 ‘민중의 노래’가 울려 퍼졌다. 화면 가득 ‘내일이 열려 밝은 아침이 오리라’를 부르는 여성 가수의 얼굴이 클로즈업됐는데, 한줄기 눈물이 빛을 받아 반짝 빛나고 있었다. 그 노래를 따라 부르며, 그 눈물을 좇던 내 눈에서도 어느덧 쉴 새 없이 눈물이 흘러 내렸다. 무대에 선 이와 아스팔트 위의 나는, 그 순간 공명했다. 누가 먼저랄 것도 없이 서로의 울음을 위로하고, 그 울음에 접착되는 순간이었다.

우원식 국회의장이 불붙인 개헌론을 필두로, 벌써 파면 이후의 정세와 정치에 대한 여러 분석과 전망, 논의가 나온다. 곧 다가올 대선도, 그가 말하는 개헌도, 광장에서 목 놓아 부르짖었던 사회대개혁도 모두가 치러야 할 일이다. 그러나 현시점에 섣부른 분석과 막연한 전망, ‘물 들어올 때 노 젓자’는 결기보다 절실한 것은 고통의 나날들을 위무하고 서로를 다독이는 일이다. 맘껏 울며 몸에 남아있던 울음기를 털어내고 타인의 눈물을 닦아주는 시간, ‘대해서’의 세계가 아닌 ‘그 자체’로 살아내는 시간이 우리에겐 필요하다.

파면 직후, 시를 떠올린 것은 나뿐만이 아니었다. 벌써 각자가 소셜미디어의 타임라인에서, 탄핵을 축하하는 광장의 무대에서 ‘시’와 같은 자신의 소회를 말한다. 시인들의 시도, 더욱 자주 출몰하고 있다. 결국은 다 같은 마음이었던 거다. 울음 같은 시를 토해내고 난 뒤 우리는 사람의 울음을 위로하고 이해하는 정치, 울음에 접착되고 순교하는 정치를 광장을 가득 메웠던 힘으로 밀어 올려야 한다. 『눈물이라는 뼈』의 표제작 시에는 이런 구절도 있다. ‘밤새 흘러내린 눈물로 마당이 파이기 시작하면, 바람은 사라지고, 새로운 돌부리들이 죽순처럼 쑥쑥 마당을 뚫고 올라온대’

*외부 필자의 글은 본지 편집 방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

- 여성단체 “윤석열 파면은 페미니스트 시민의 승리”

- “윤석열을 파면한다” 한 마디에, 시민 얼싸안고 울었다

- [광장 지킨 여성들이 말하는 ‘그 이후’] “파면은 시작일 뿐… 구조적 성차별 바로잡을 기회”

- 헌법재판소, 윤석열 ‘만장일치’ 파면… 법조계 “너무나 당연한 판결” 한목소리

- 윤석열 파면, 다시 묻는 성평등의 조건

- [새 책] ‘윤석열 탄핵’ 이끈 2030 여성…그들은 왜 광장으로 나왔을까

- ‘광장 주역’ 2030 여성, “장미 대선은 성평등 대선으로”

- [이슬기의 무기가 되는 글들] 문재인·이재명의 ‘나중에 정치’

- 이재명, 내일 ‘문형배 은사’ 김장하 선생 만난다