-스페이스 일리 ‘바람 열람’을 다녀와서

아픈 경험은 트라우마로 남는다. 불쑥 유령처럼 나타나 괴롭힌다. 자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란 격이다. 예술은 이런 유령과 마주하는 행위다. 다시는 뒤돌아보고 싶지 않았던 일을 마주 보는 행위다. 다시 그려보고, 싸우고, 오히려 그것을 전복시켜 힘을 창조하는 행위다. 예술은 혁명이다.

아름다운 경험도 몸이 기억한다. 존중받는 느낌을 주는 음식, 좋은 사람의 비누 냄새, 그리고 가을을 알리는 시원한 바람. 머리가 아니라 몸이 먼저 툭 알아차린다. 예술은 큰 브레인, 곧 몸이 경험하고 몸으로 응답하는 일이다. 소리로, 색깔로, 움직임으로 세상에 말을 건넨다. 바쁨이 일상이 되어버린 때, 전시장 ‘일리’를 찾았다.

세상에 이런 경험은 처음이야

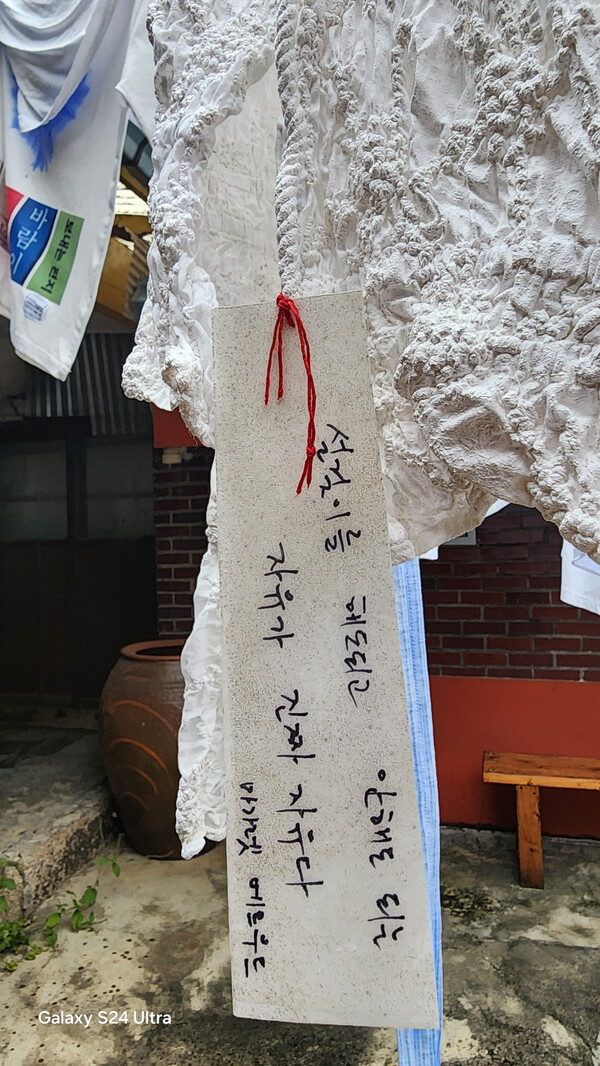

골목에 들어서니 작은 한옥이 있다. 입구에 흰 천으로 수를 놓은 전시물이 아치를 드리우며 반겨주었다. 귀한 손님 대접을 받는다. 섬세하게 수놓은 전시물은 아기를 감싸주었던 기저귀가 변신한 것이다. 김명진 작가는 “너무 많은 옷이 환경 재앙을 만들잖아요. 이번 주제는 생태예요. 옷들을 재활용하였어요” 버려질 옷과 천이 예술과 만나 무슨 이야기를 할까? 옷과 천은 과거의 경험과 현재의 삶을 연결하는 메신저, 경계를 넘어 불어오는 바람이었다.

하인선 작가는 아이의 기저귀를 갈던 여자들의 꿈을 그렸다. 힘든 것은 다 잊히고, 어느새, 여자는 새가 되고, 여신이 되어 평화로운 세상 속에서 아이들이 자라는 소망을 수 놓았다.

비를 맞고 서 있는 우리

“비가 와요. 어떻게 하죠?”

전시물들은 비가 오든 아니든 늘 그 자리에 그대로 있다. 우리가 지나온 날들처럼. 혼자 움츠러들었던 순간, 분노로 잠 못 들었던 그 순간, 차마 말로 다 하지 못했던 침묵의 시간이 축 늘어진 옷이 되어 이야기를 한다. <난, 할 말이 너무 많아. I have much to say> 말할 수 없었던 그 순간들. 아우성이 응어리진 침묵.

“쉿 조용해, 사랑해”

그 말을 들었을 때, 왜 나는 “지금 뭐 하는 거예요?”라는 말을 못 했을까?

작가는 다짐한다.

“나는 내 몸에 대한 폭력, 용서하지 않아”

나의 몸은 나의 것이다. 설명도 허락도 필요없다

여자의 몸은 열녀문으로, 낙태 금지법으로, 핑크 출산 지도로 변주하며 국가의 통제를 받아왔다. 작가는 저항한다. “여성은 남자의 갈비뼈에서 만들어지지 않았다. 여성은 자기 자신으로 존재한다.” 여자의 옷을 입고 겪었던 일들. 그 기억을 마주 서는 작업이다. 시몬느 드 보봐르는 <여자는 태어나는 것이 아니라 만들어지는 것이다>고 선언한다. 고정관념 따위에 묶이지 않고 무엇이든 될 수 있다는 여자들의 선언이다.

유용함과 혐오가 공존하는, 여자의 삶

루이즈 부르주아는 어머니를 거대한 거미 조작으로 표현했다. 섬세하고 강인하며 사람을 엮어내고, 삶을 안전하게 지켜내는 어머니와 닮았기 때문이 아닐까?. 그러나 자연속의 거미는 혐오의 대상이다. 유용함과 혐오가 공존하는 여자들의 모습이다.

일상의 예술, 안방 열람- 작은 그러나 큰 위로

안방에 들어서니 작가들의 소소한 개인사가 펼쳐진다. 아이와 생존본능과 엄마의 자아가 치열하게 싸우는 현장, 가슴이 너무 아파서 수유 시간은 고통이었다고 고백한다. 수유가 안정이 되어서야 겨우 아이의 귀여운 손이 보였다.

이런 일상의 예술이 아닐까? 손바닥보다 작은 그림에 “용기”를 새기며, 모성의 아픔을 기록하며 함께 고개를 끄덕이며 공감하는 그런 공간을 만들어내는 힘이 우리를 지켜내지 않았을까?

텅빈 공간, 마루 열람

“디자인은 무엇을 어떻게 채워 넣을까를 고민하는 것이 아니라, 어떻게 비어내서 공간을 만들어내는가를 고민한다.” 김명진 작가의 말이다. 마음을 비워내는 것이 구도의 길이라는 것은 알았지만, 공간을 비어내는 것이 예술이라고 꿈에도 생각 못했다. 더 많이 갖는 것이 권력이라고 생각했지, 내려놓을 용기가 좋은 삶이라고 생각하지 못한 것처럼 말이다. 마지막 공간은 마루 열람이었다. 텅빈 공간을 우리에게 남겨두었다. 누구든 편히 앉아도 된다고, 이곳에서 쉬라고, 이곳에서 울어도 된다고, 이곳에서 춤을 추라고 이곳에서 비로서 당신이 되어보라고 이야기 한다.