1898년 9월 1일. 망국의 기운이 짙은 조선말 지금의 명동 쯤 되는 지역에서 여성들의 집회가 있었다. 남녀가 유별하고 여성의 외출도 어렵던 그 시절 양반가 여성들이 모여 우리나라 최초의 여성인권선언문을 낭독한다. 김소사, 이소사라 기록된 양반가의 여성들이 작성했다는 이 문서는 여성이 인간이 되기 위해서는 교육을 받아야 한다고 주장하고 여학교를 설립해달라고 주장했다.

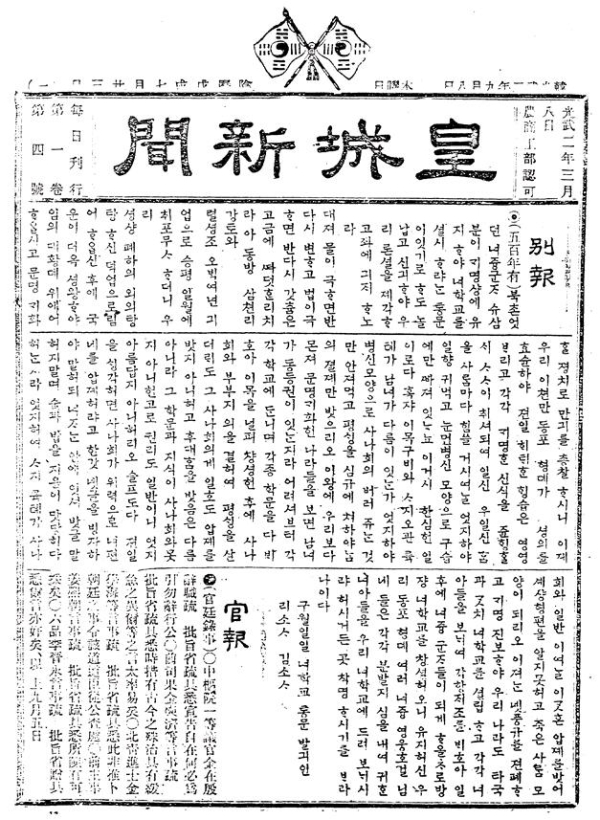

당시 황성신문 9월8일자에는 “북촌 여성군자 수삼분이 … 녀학교를 설시하라는 통문이 있었기에 하도 놀라고 신기하여 우리 논설을 빼고 그 자리에 게재하노라”라고 일종의 편집자 주를 달면서 여권통문 전문을 실었다.

그 여권통문은 여성교육의 중요성을 주창한다. “… 우리여인들이 귀먹고 눈 어두운 병신 모양 구규(舊閨)만 지키고… 어찌하여 병신모양 사나히의 벌어다 주는 것만 먹고 평생을 심규에 처하여 그 절제만 받으리오… 우리도 혁구 종신 하여 타국과 같이 여학교를 설립하고 … 장차 남녀가 일반 사람이 되게 할 차 여학교를 설립하오니…”

한 해 전인 1897년 대한제국 반포, 1898년 독립협회 발족, 만민공동회 개최 등으로 당시 사회는 국운이 꺼져가는 가운데에서도 근대 시민사회로의 움직임이 뜨겁게 진행 중이었다. 이화여전과 배재학당 등 근대적인 교육기관도 생겨나며 지식수준이 상당한 여성지식인들이 시민사회 운동에 참여하고 있었다. 여권통문의 발기인이라는 김 소사, 이 소사도 이런 근대적인 여성지식인들이었다.

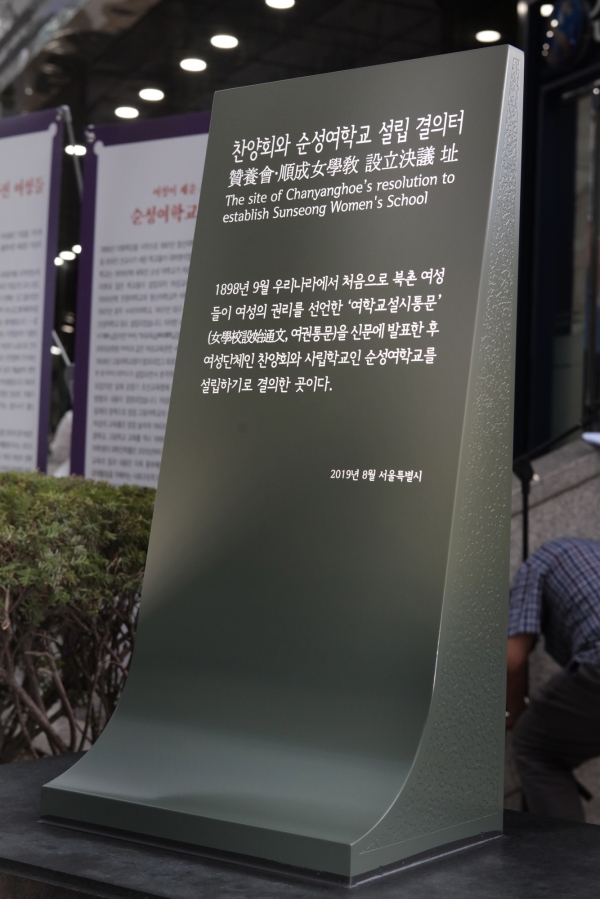

여권통문의 지도부는 우리나라 최초의 근대적 여성단체인 찬양회, 최초의 민간 여학교인 순성학교 설립으로 이어졌다. 고종의 관립여학교 설립 약속이 있었기에 신입생까지 모아놨지만 약속이 이행되지 않자 고민에 빠진 지도부는 민간학교를 세우기로 결정하고 순성학교를 개교했다. 학교 설립이후 운영은 여성들의 헌신과 나눔으로 이어졌다. 사재를 내놓고, 재능기부를 통해 간신히 운영을 이여가던 순성학교는 1905년 교장을 맡은 2대 교장 이신원(자현당 이씨)가 교장직을 사퇴한다는 광고를 끝으로 기록이 보이지 않는다. 무능한 국가는 여성의 교육을 돕지 않았지만 여성들은 그 어려움에 굴하지 않고 사명감을 발휘해 끝까지 버텼다.

여성운동에서 여성의 의식화는 여성의 교육에서 시작된다. 문맹률이 높은 후진국에서 주체적인 여성운동이 일어나기 힘들다. 아프가니스탄에서 여성의 학습을 금지하는 데서 보는 것처럼 여성의 교육은 가장 정치적인 혁명이다. 여권통문의 관립 여학교 설치 주장은 근대적인 여성운동의 핵심에 서있다.

해마다 전세계가 떠들썩한 세계여성의 날의 기원이 된 1917년 3월 8일 미국 뉴욕 럿거스 광장의 시위보다 무려 10년을 앞선 게 대한제국의 여권통문이다. 또 세계 최초의 여성해방선언이라 불리는 1848년 미국의 세네카폴스 선언 이후 불과 50년 지나 근대적인 양성평등 사상을 구현했다. 순성학교는 멈췄지만 그 이후 3.1운동과 독립운동, 교육운동으로 여권통문의 정신은 이어졌다.

여성정치학자 김은주는 올해 박사논문에서 여권통문을 여성정치사의 맥락에서 당시 지식인 여성들 찬양회를 결성하며 근대시민사회운동과 긴밀히 결합되어 움직였는지를 밝혀냈다. 2024년에 생각하는 여권통문. 그 사명감 충만한 여성리더십에 경의를 표한다.