편협한 독자 정희진의 깊은 사유

“면역력이 생기지 않는 책이 좋은 책”

“책을 읽고 책에 대해 쓰는 것은 결국 자신에 대해 쓰는 것이다. 그 사람만이 쓸 수 있는 독후감, 책을 다시 쓰는 것, 저자가 쓰지 못한/않은 부분을 쓰는 것 그리하여 새로운 의미, 곧 새로운 정치학을 주장하는 것이다.”

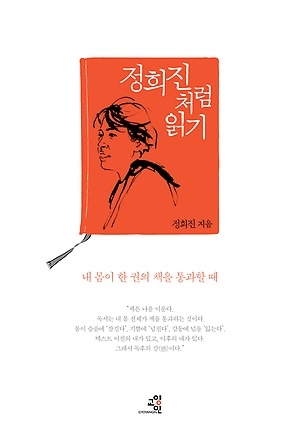

평화학·여성학 연구자 정희진은 ‘편협한 독자’다. 그의 편협한 독서력을 담은 책 ‘정희진처럼 읽기’(정희진 지음·교양인)는 79편의 독후감을 엮은 것이다. 그는 책만은 ‘좁은 편력’을 갖고 있고, ‘자극적인 책’을 좋아하며, 남들은 자신이 ‘이상한’ 책을 본다고 생각하지만 그런 책읽기도 하나의 방식이라고 말한다. 책 읽기가 “필연적으로 발생한 자극, 고통, 상처를 해석하는 힘을 주는 것”이기 때문이다.

스스로 다독가나 애독가가 아니라고 밝혔듯 전작 ‘페미니즘 도전’에 이어 9년 만에 낸 이 책은 정희진이 우리 사회의 고통, 권력, 주변과 중심, 삶과 죽음, 지식의 문제를 어떻게 사유하는지 보여준다. 그는 ‘위로’를 받기 위해 책을 읽는다고 했는데 “위로는 깨달음에서 온다. 이 위로가 습관이 되어 독서의 즐거움에 중독되면 다른 일에는 흥미가 떨어진다”고 말했다.

책을 읽고 나서 아무런 변화가 없다면 뭐하려 다른 책을 읽느냐는 질문이 맴돈다. 자극적인 책의 그 자극은 자신에게 도전이 되는 책, 텍스트 안에서 자신의 생각과 경합하는 책이라고 말했다. 그렇기에 가장 어려운 책은 “나의 생각과 겹치면서 오래도록 쓰라린 책”이라며 “면역력이 생기지 않는 책이 좋은 책”이라고 말했다. 무조건 많이 읽는 것보다 한 권의 책을 여러 권으로 읽고 있었다.

평화학자로서 그는 ‘상실수업’을 읽은 뒤 평화는 고통의 정중앙에 있다고 했으며, ‘팍스 코리아나’를 읽고서는 평화·평등이란 말 자체에 신물을 내기도 했다. 그는 “평화는 가장 당파적인 개념인데 보편적인 가치처럼 인식된다”며 “일단 평(平) 자체가 일반화의 폭력을 뜻하는 글자다. 평등도 마찬가지. 평등 실현보다 더 중요한 것은 평등의 기준”이라고 말했다.

여성학자로서 그는 ‘내게 설명해줘’를 읽고 트라우마는 가해자 때문이 아니라 가해자를 ‘이해하려는 순간’때문에 생긴다고 말했으며 ‘남성성’을 읽은 뒤엔 여성주의에 대한 가장 일반적인 오해를 정리했다. 여성주의는 ‘여성의, 여성에 의한, 여성을 위한 사상’이 아니라 사회에 대한 것이며 평등이 아니라 정의를 지향하는 것이라고 말한다.