서울은 활기가 넘치는 도시다. 사람들이 많이 모이는 거리에 나가보면 더욱 그렇다. 수도권에만 전 국민의 절반이상인 2600만 명이 살고 있고 여행객이 아닌 거주 외국인들도 127만 여명(전체의 59.8%)에 이른다. 말 그대로 역동성이 느껴지는 친절한 국제적인(글로벌) 도시다.

서울시는 2016년부터 시내 안내표지판을 한국어. 영어, 일본어, 중국어의 4개 국어로 표시하고 있다. 지하철역과 버스정류장엔 외국인을 위해 친절한 안내표지가 있고 지하철안에선 정차역 자막을 내보내며 다국어 안내방송까지 한다. 이태원, 명동-남대문-북창동-무교동, 동대문 패션타운, 종로-청계, 잠실, 강남 무역센터, 홍대 문화예술관광특구 등 7대 관광특구엔 외국인들이 많이 모이니 당연히 눈길이 닿는 식당이나 상점의 간판에도 영어가 눈에 띄게 많다.

옥외 광고물 등의 관리와 옥외광고 산업진흥에 관한 법률 시행령(2022. 12. 11)에 따르면 광고물의 문자는 원칙적으로 한글로 표시해야 하며, 외국문자로 표시할 경우에는 특별한 사유가 없으면 한글과 병기(倂記)하여야 한다. 하지만 시행령을 지키지 않는 곳이 적지 않고 영어나 외국어 표기에 비해 한글이 지나치게 작은 글씨로 표시되거나 한쪽 귀퉁이에 숨은 모양새다. 뿐만 아니라 상호엔 외래어가 태반이다. 관광특구가 아닌 지역도 마찬가지다. 때론 순우리말 상호나 상품명을 찾기가 어려워 “여기가 어딘가?” 하고 외국에 온 듯 착각할 정도다. 최근엔 한 음식점이 차림표까지도 외국어로 표기해 논란거리가 되기도 했다.

한국을 찾아오는 젊은 관광객들은 인터넷을 통해 여행목적에 맞게 갈 곳을 미리 검색하는 예가 많아 바로 알아볼 수 있는 영어표기가 유리할 것이다. 그런데 외국인을 목표고객으로 하지 않을 것 같은 곳도 영어가 들어간 상호를 좋아 하는 것 같다. ‘브레인 명상 호흡’ ‘ㅇㅇ드림 치과’ ‘오피스 디포’ ‘ㅇㅇㅇ 베이커리’ ‘ㅇㅇ네일 살롱’ ‘ㅇㅇ헤어숍’ 등 외래어가 들어간 상호가 떡하니 자리하고 있다.

그런가 하면 홍보용 거리 입간판이나 현수막에서는 최상급의 외래수식어가 현란하게 손짓한다. ‘교통 프리미엄’ ‘역세권 골든 블록’ ‘프리미엄 오피스텔’ ‘프리미엄 라면’까지 등장했다.

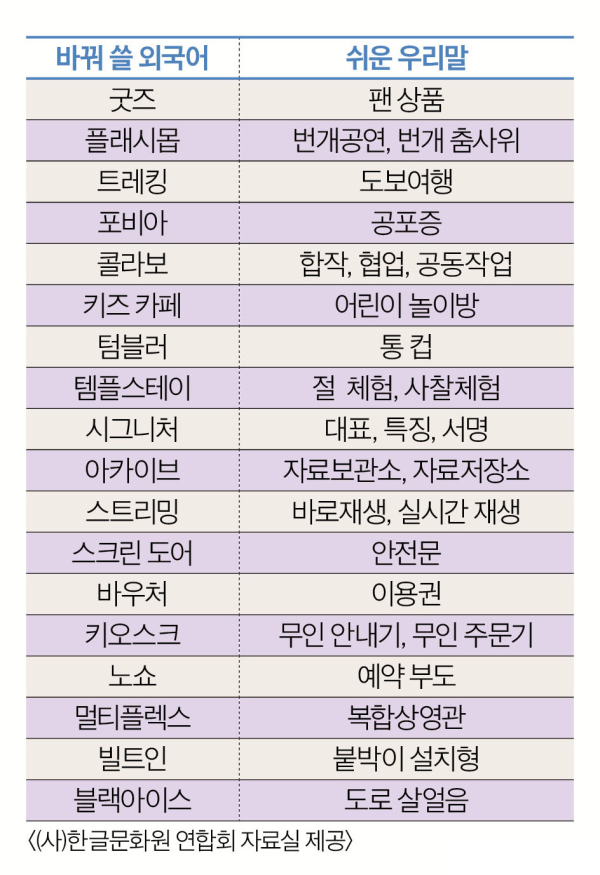

지난 10여년을 돌아다보면 K화장품 산업의 발전으로 이 분야 제품과 브랜드가 엄청나게 늘었는데 대부분 외래어이다. 또 IT산업의 발전이 일상생활과 빠르게 접목하면서 영어전문용어들이 다듬어지지 않은 채 그대로 쓰이면서 세대 간 소통격차까지 일으키고 있다.

특히 아파트가 우리나라의 대표적인 주거형태로 자리 잡고 대단지화하면서 그 명칭의 변화가 두드러진다. 90년대까지만 해도 지명이나 건설회사의 이름으로 불리더니 건설사의 브랜드가 추가되고 고급스러움을 드러내느라 무게감 있는 외국어 단어까지 합성해 작명하면서 비꼬는 우스갯소리를 만들어 내기도 했다. “며느리들이 작당해서 영어가 익숙지 않은 연로한 시어머니가 찾아오지 못하도록 긴 영어이름으로 작명했다”는 웃지 못 할 농담이 그것이다.

또 ‘로열’ ‘스위트’ ‘힐’ ‘파크’ ‘캐슬(성)’ ‘팰리스(궁전)’으로도 만족하지 못했는지 ‘원 베일리(One Bailey : 성의 영주가 거주하는 핵심지역)’ ‘블레스티지(Blesstige : 축복하다+특권, 명성의 합성어)’까지 등장했다. 영어와 불어가 섞이기도 해 난해하고 긴 아파트 이름은 세련되고 고급스러운 주거지라는 자부심을 갖게 할 수 있을 것이다. 하지만 젊은이들도 외우기가 쉽지 않다.

년대 중반, 행정당국은 한 때 아파트 이름으로 외래어를 쓰지 못하도록 규제한 적이 있다. 덕분에 ‘개나리’ ‘진달래’ ‘목련’ ‘장미’ ‘백조’ ‘무지개’ ‘상록수’ 등 순 우리말 이름이 탄생했을까? 외국어와 외래어 숲에서 혼자 상상해본다.