[2022 스토킹 보고서 ②]

수사·사법 절차에서 스토킹 피해자가 겪는 일들

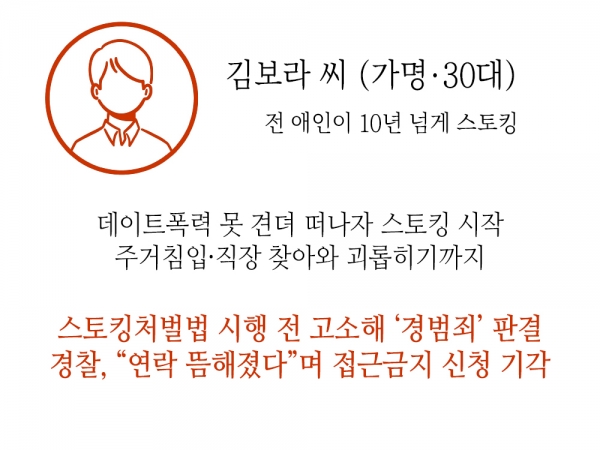

3년치 증거 모아 고소해도 벌금형

“연락 뜸해졌네” 경찰 자의적 판단에 접근금지 신청 기각

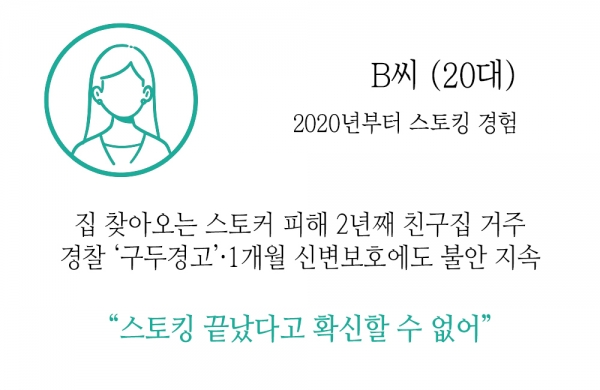

‘썸남’이 스토커로...2년째 집 나와 사는 피해자

경찰 ‘구두경고’·1개월 신변보호에도 불안 지속

김보라씨(가명·30대)를 괴롭힌 스토커는 전 애인이었다. 법은 보라씨를 보호하지 못했다. 보라씨가 겪은 피해를 조각내 좁은 법적 정의에 맞는지 따졌다. 그때만 해도 스토킹은 벌금 최대 8만원에 불과한 경범죄였다. 폭행 등 다른 혐의를 적용하지 않고는 가해자 구속조차 어려웠다.

데이트폭력을 견디다 못한 보라씨가 떠나자, 가해자는 보라씨의 집에 침입해 물건을 훔치고 살림살이를 박살 냈다. 직장까지 찾아와 직원들 앞에서 폭행과 폭언을 했다. 이사, 이직을 반복했고 이름과 전화번호도 바꿨다.

스토킹은 2011년부터 10년 넘게 계속됐다. 가해자는 ‘보고 싶다’, ‘못 잃겠다’, ‘넌 나 없인 잘 안될 거다’ 등 메시지를 다수 보냈다. 경찰은 ‘폭력으로 인정할 부분이 많지 않다’고 봤다. 욕하거나 ‘죽여버린다’ 등 명시적으로 폭력을 말하지 않아서였다.

처음에 보라씨는 가해자를 절도죄로 고소했고, 경찰관의 권유로 합의했다. 이후로도 3년간 스토킹이 계속되자 증거를 모아 다시 고소했는데, 경찰관은 ‘합의했으니 초기 피해는 인정할 수 없다’고 했다.

2차 가해도 겪었다. 보라씨가 처음으로 신고했을 때, 경찰관은 “남자는 첫사랑을 못 잊는다”고 했다. 보라씨는 화를 냈다. “어떻게 경찰이 그래요? 충격받았어요.”

가해자는 정보통신망 위반죄로 벌금 200만원형을 선고받았다. 바로 다음 날 아침 가해자가 연락했다. “이 XXXX아”. 보라씨는 “순간 절망감을 느꼈다”고 했다.

접근금지를 신청한 적 있다. 기각됐다. 경찰관은 ‘연속성이 적다’고 봤다. 가해자가 “전보다 덜 자주 연락한다”는 게 이유였다. 스토킹처벌법은 스토킹 행위의 지속성·반복성을 따지는데, 경찰관이 이 요건을 자의적으로 해석해 적용한 것이다.

보라씨는 2021년 말 모 위치 기반 채팅앱에서 가해자의 연락을 받았다. 스토커이니 차단해달라고 플랫폼에 요청했으나 처리는 더뎠다. 보라씨는 앱을 탈퇴했다. 안전한 일상을 아직 되찾지 못했다. “스토킹처벌법이 시행돼도 여전히 사람들이 죽잖아요. 관련 기사를 보면서 생각해요. 저도 죽을 수도 있었다고요.”

‘빈츠’(이하 B·20대)도 전셋집을 나와 약 2년째 친구 집에서 지내고 있다. 스토커를 피해서다.

2020년, B는 만난 지 5개월 된 남자에게 그만 보자고 했다. 남자는 이별을 받아들이지 못하고 만나 달라며 문자와 전화를 수십 통 보냈다. B의 동네에서 가까운 곳에 살던 남자는 종종 B의 집 초인종을 누르거나 쪽지를 두고 가기도 했다. 불안해진 B는 집을 나왔다. 친구 집에 살면서 전화번호도 바꿨다. 온라인으로 거듭 연락을 시도하는 스토커를 피해서 SNS 계정도 모두 비공개로 전환했다.

스토킹 피해를 겪은 지 약 1년 만에 성폭력상담소에 연락했다. ‘그건 스토킹이다’라는 상담가의 말에 용기를 얻었다. 스토킹처벌법 시행을 마냥 기다릴 수 없어 법 시행 3일 전인 2021년 10월 18일 가해자를 신고했다. ‘스토킹이 맞다, 그동안 힘드셨겠다’는 경찰관의 말에 위안을 받았다.

경찰관들은 가해자에게 구두경고를 하겠다며 가해자의 이름, 나이, 전화번호를 받아 갔다. 담당 경찰관은 B씨에게 “가해자에게 전화로 따끔하게 얘기했다, 죄송하다고 하더라”라고 전했다. 한 달간 신변보호도 받았다. 이후 스토커의 연락은 없지만, B는 스토킹이 끝났다고 확신하지 못해 아직도 집에 돌아가지 못하고 있다.

[2022 스토킹 보고서] ② 수사·사법 절차에서 스토킹 피해자가 겪는 일들

‘3년간 SNS 염탐·비방’ 처벌 못하는 스토킹처벌법

“남자는 첫사랑 못 잊어” 스토킹 신고하자 경찰이 말했다

“100% 피해자 탓할걸” ‘자기검열’과 싸우는 스토킹 피해자

‘아웃팅’ 걱정해 스토킹 신고조차 못하는 게이 피해자

“혐의 인정·수사 협조” 이유로 스토커 풀어준 경찰

- “100% 피해자 탓할걸” ‘자기검열’과 싸우는 스토킹 피해자

- ‘아웃팅’ 걱정해 스토킹 신고조차 못 하는 게이 피해자

- “혐의 인정·수사 협조” 이유로 스토커 풀어준 경찰

- “도와주세요” 매달 113건...스토킹 홀로 고민하는 사람들

- “전 남친 때문에 괴로워” 스토커 대부분은 연인

- 스토킹 피해 호소 10명 중 1명은 미성년자

- 일상이 된 사이버 스토킹, 탈출구가 없다

- SNS 프로필 도용·염탐·팔로우...스토킹 아니라는 한국 법

- “차였지만 열 번 찍어 못 넘기는 나무 없어” 스토킹 편견 여전

- 김태현부터 전주환까지...반복된 스토킹 살인, 막을 수 있었다

- 욕설·감시 한 번도 용납 안 돼...사소한 폭력이 스토킹 불씨

- 옛 연인·배우자가 스토커로...스토킹 첫 정부 차원 실태조사 보니