<‘아내를 위한 레시피’는 아내를 사랑하고 아내와 함께 살아가는 남편들의 생활이야기입니다. 레시피라고 했지만 요리를 목표로 하지는 않습니다. 삶을 요리하는 레시피라는 뜻입니다. “아, 이렇게 사는 사람들, 부부도 있구나”라며 필자들과 함께 이야기를 나누면 좋겠습니다.> -편집자 주

아내와 나는 늦게 만난 커플이다. 결혼을 할 정도로 누군가를 꾸준히 사랑할 자신이 없었던 나는 소위 말하는 ‘결혼 적령기’를 허랑허랑 다 날려버리고 마흔 중반이 되어서야 우연히 아내를 만났다. 물론 그때도 결혼할 생각 같은 건 전혀 없었다. 아내는 이혼을 한 번 했던 사람이라 다시 결혼할 생각이 없었고 나도 결혼 생각은 접고 살았으니 바로 죽이 맞을 수밖에 없었다. 뒤늦게 찾아온 연애의 맛은 달았다. 우리는 매일 서로의 집을 오가며 달달하게 연애를 했고 동거를 결정할 때도 ‘두 집 살림은 낭비고, 또 함께 사는 게 여러 가지로 편하니까’ 정도로 가볍게 시작했는데 어느 날 이 소식을 들은 어머니께서 “너희들, 그러지 말고 결혼식을 올리지 그러니?”라고 하시는 바람에 결혼까지 하게 되었다(정작 어머니는 갑자기 돌아가시는 바람에 그 결혼식을 보지 못하셨다).

성수동 전세 아파트에 신혼집을 차린 우리 부부는 ‘늦바람이 무섭다’는 말을 증명이라도 하듯(물론 바람피우는 게 아니고 합법적 관계였지만) 알콩달콩 부부애를 과시하며 살았다. 새벽부터 일어나 뚝섬유원지 공원길을 산책하며 이야기를 나누었고 퇴근 후에도 손을 꼭 붙잡고 극장이나 술집을 전전하며 데이트를 즐겼다. 이런 두 사람의 애정행각은 주위의 비난을 불러일으키기에 충분했다. 전생에 헤어졌다가 다시 만난 오누이냐, 다 늙어서 주책이다…. 그러나 이미 이성을 상실한 두 사람에게 그런 비난이 귀에 들어올 리가 없었다.

가뜩이나 못마땅해 하던 주변인들을 더욱 분노케 한 것은 ‘공처가의 캘리’였다. 광고회사의 카피라이터로 일했던 나는 카피만 쓰는 게 지겨워 짧은 글을 볼펜이나 만년필로 써서 SNS에 올리곤 했는데 출판기획자인 아내가 “그렇게 아무 얘기나 올리지 말고 컨셉을 잡아서 써보라”라고 충고하며 『공처가의 캘리』라는 이름을 지어주었다. 애처가라고 하면 재수 없으니 ‘공처가’라고 하라고 했다. 생각해 보니 그럴 듯했다. 캘리그라피 한 번 배워본 적 없던 나는 그렇게 해서 매일 캘리그라피를 쓰는 사람이 되었다.

세상엔 애처가를 자처하는 사람들은 많지만 공처가라 밝히는 사람은 거의 없다. 애처가는 능동적인 선택이지만 공처가는 그렇지 않다는 인식 때문일까. 내가 공처가로 포지셔닝 하고자 결심했던 건 전자에 진실성이 많이 결여되어 있다고 느껴서다. 사랑 애(愛) 자에 문제가 있는 것은 아니다. 다만 애처가라는 단어에는 어딘지 모르게 선택의 여지가 숨어 있는 것 같았다. 사랑할 수도 있지만 수틀리면 사랑하지 않을 수도 있다는 의미가 느껴지지 않는가. 그러나 공처가는 다르다. 공처가들은 뒤로 물러설 여지가 없다. 배수진의 사랑, 이게 공처가의 본질이다.

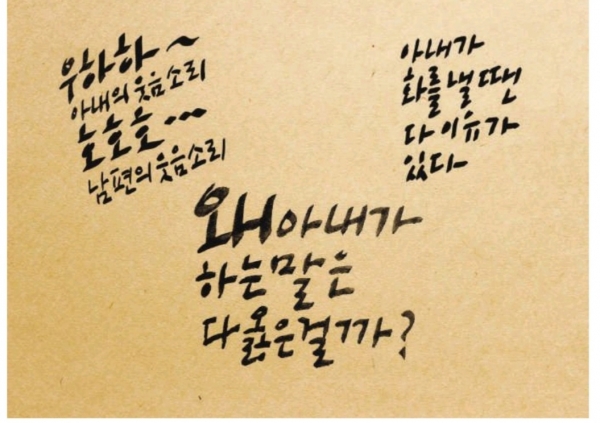

나는 ‘아내가 화를 낼 때는 다 이유가 있다’라든지 ‘왜 아내가 하는 말은 다 옳은 걸까’ 같은 캘리를 써서 여성들에겐 많은 환호를, 남성들에는 엄청난 야유를 받았다. ‘남편이 아내의 식성을 닮아가는 건 당연한 일이다’나 ‘우하하~ 아내의 웃음소리, 호호호~ 남편의 웃음소리’ 같은 캘리그라피는 성역할을 바꿔 본 것이었는데 이 역시 여성들만 열광하고 남성들에게는 ‘당장 때려치워라’라는 반응을 얻었다. 똑같은 걸 보고 이렇게 홍해 갈라지듯 갈리는 반응이 재밌었다. 동시에 우리의 인식 속에 고정되어 있는 성역할이 얼마나 뿌리 깊게 자리 잡고 있는지도 알게 되었다. 인스타그램에 공처가의 캘리를 올릴 때마다 남성들에게 엄청난 비난과 야유를 듣지만 내가 신경 쓰는 건 그들의 비난이 아니라 아내의 반응이다. 나 말고도 숨어서 지내는 ‘샤이’한 공처가들이 많을 것이라 짐작한다. 그들에게 하고 싶은 말이 있다. “만국의 공처가들이여, 힘내시라. 당신들이야말로 진정한 애처가다!”