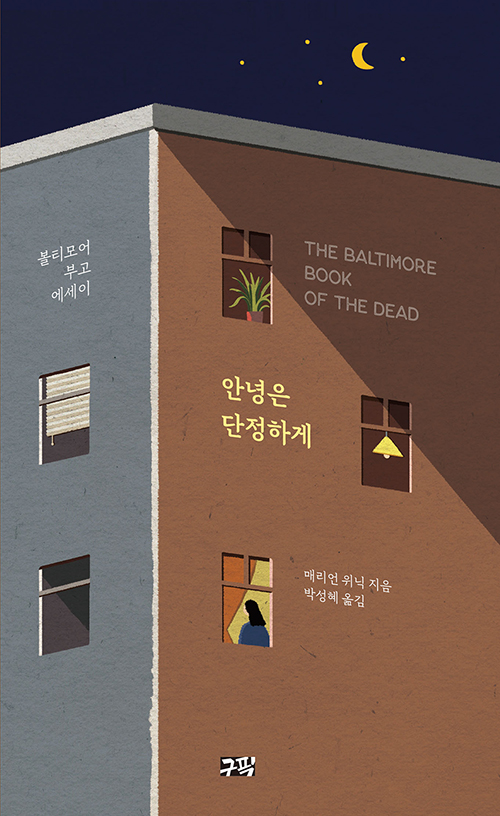

[북:마크] 매리언 위닉 『안녕은 다정하게』 (구픽)

죽음은 언제나 우리 모두의 문제이자, 각각의 문제다. 죽음이 문제인 까닭은, 죽기 전까지는 해명될 수 없는 수수께끼이기 때문이며 우리 곁의 무수한 죽음들에 우리가 언제나 속수무책이기 때문이다.

9권의 논픽션 도서를 집필한 작가이자 볼티모어 대학교 순수예술 석사 과정 교수인 매리언 위닉에게도 마찬가지다. 하나 다른 점이 있다면 위닉은 죽음에 대해 이야기하기를 꺼리거나 두려워하지 않는다. “적어도 내 관점에서 본다면, 우리의 삶은 죽은 사람들로 가득하므로 건전한 삶이라면 늘 끊임없이 누군가를 추모하며 살아가게 마련”이라고 그는 말한다. 그래서 누군가를 기억하고 추모하는 행위에는 우울함만 있는 게 아니라 “역사의 맥락과 일종의 기쁨”도 자리한다고.

“죽음은 삶의 의미와 가치의 토대”가 된다는 위닉은 ‘부고 에세이’를 쓴다. 『안녕은 단정하게』는 말 그대로 부고만을 담은 에세이다. 신문에서 볼 법한 부고, 즉 신상정보와 사망 일자와 생전의 가장 훌륭한 공적 이력만을 담아낸 부고가 아니다. 위닉은 60여 명의 삶의 어느 순간, 특정한 장면을 초상화처럼 그려낸다. 부고의 주인공은 자신의 어머니부터 동창생과 이웃, 사별한 첫 남편, 친구, 생전 한 번도 본 적 없는 유명인까지 다양하다. 어떻게 연이 닿았든 상관없이 위닉은 모든 이에게 동등하게 3쪽이라는 짧은 분량을 할애한다. 그를 기억하고, 그와 함께한 순간이나 영영 잊히지 않는 사진, 죽은 이를 기억할 수 있는 사물들, 정보들을 담담하게 나열한다.

질병과 사고, 자살, 끝내 해명되지 않은 미스터리한 이별에 이르기까지 죽음의 경위는 다양하다. 그러나 죽음의 주인공이 누구인지, 그 이름이 무엇인지는 드러나지 않는다. ‘엄지손가락을 떼어내는 남자’ ‘그들의 엄마’ ‘전사이자 시인이었던 여자’ ‘유난히 단정했던 사람’ 등의 제목이 새로운 세계의 묘비명처럼 자리할 뿐이다. 인물의 이름을 드러내지 않은 이유에 대해 위닉은 이렇게 쓴다. “그들(죽은 이들)에게는 오류를 고칠 기회도, 이 책에 등장하는 일 자체에 동의하지 않을 기회도 없기 때문이다.”

키우던 개가 죽었을 때, 연이은 총기 난사 사고로 무수히 죽은 학생들을 떠올릴 때, 태어나자마자 죽은 누군가의 아이를 떠올릴 때, 이상하게도 우리 곁의 다른 유사한 죽음들을 떠올리게 되는 것은 왜일까. 그만큼 죽음은 너무나 주관적이고 유일하지만 동시에 우리 모두에게 평등하게 내리꽂히는 사건이자, 때로 우리가 예상한 기간보다 더 오래 지속되는 기억이기 때문일 것이다.

우리 곁을 떠나 영영 돌아오지 못할 이들은 목소리를 잃은 것처럼 느껴진다. 그러나 짧은 단상처럼 새겨진 삶과 죽음에 관한 위닉의 에세이를 읽다 보면, 죽은 이들이 우리 곁에 얼마나 생생하게 존재하는지 다시금 깨닫게 된다.

한 해의 시작부터 예기치 못한 코로나19의 확산으로 모두가 지치고, 힘겨운 한 해를 보냈다. 만나고 싶은 이들을 만나지 못했고, 다시 보자는 약속은 속절없이 무화됐다. 2020년이 꼭 한 달 여 남은 지금, 여러 이유로 우리 곁을 떠나간 이들의 기억을 되새기며 한 해에도 단정히 작별을 고하기 위해 이 책을 펼쳐보면 어떨까. 그리하여 올해 우리에게 슬픔과 우울과 죽음 같은 삶만 남은 것이 아니라 귀중한 기억의 파편들과 소중한 관계들과 오래도록 기억될 장면이 남았음을 다시 체험할 수 있다면 어떨까. 우리에게도 ‘부고 에세이’를 쓸 만한 이름들과 존재들의 목록이 있음을 떠올릴 때, 이상하게도 찰나의 기쁨이 도래할지 모를 일이다. 위닉의 말마따나, “죽음을 기억하는 책들은 우리가 기억해야 할 사람들의 수만큼 언제까지나 존재할” 테니까.