성폭력·성매매·성희롱·스토킹 등

정부 범죄통계 부실

대응 정책도 겉돌아

범죄연표, 살인범죄통계에

‘배우자’ 항목 없어

전북 군산에서 남편이 아내를 살해한 사건이 지난 3월 말 발생했다. 수사 초기 남편 안모씨의 죄명은 ‘상해치사’로 적용됐다. 죽게 할 생각이 없이 상해를 입혔는데 죽음에 이르게 한 것으로 판단한 것이다.

단순히 상해치사로 묻힐 뻔 했던 안씨의 범행이 살인죄로 바뀌는 데는 딸의 증언이 결정적인 역할을 했다. 숨진 여성은 남성의 다섯 번째 아내였고, 4명의 전 부인 모두 폭행과 학대에 시달렸다는 것. 아내들을 폭행하다가 칼로 찌르기도 하고 이혼한 전처를 찾아가 폭행과 성고문을 하고 몸 곳곳에 자신의 이름을 문신으로 새기는 등 오랫동안 끔찍한 가정폭력을 해왔다는 것이다. 가정폭력의 과거력과 개연성에 따라 사망 결과에 고의를 인정하는 살인죄로 바뀌어 송치됐다.

남편이 전처들을 계속해서 잔인하게 폭행해왔지만 경찰은 이번 수사에서 왜 고의성을 인지하지 못했을까. 전문가들과 현장의 시민단체들은 여성폭력 범죄 통계가 허술하게 분류, 집계되고 있기 때문이라고 지적한다. 여성폭력 방지 및 피해자 지원을 위한 효과적인 정책을 수립해야 하지만 범죄 실태를 파악할 수 있는 통계자료가 부족하다는 것이다.

이수정 경기대학교 교수는 2일 여성가족부가 주최한 여성폭력 범죄통계 개선 세미나에서 ‘군산 60대 여성 시신 유기 사건’을 예로 들며 “수사기관이 범죄통계연표 작성 시 상해치사에 가정폭력 기재 항목이 이제야 생겼지만 필수입력 항목도 아니어서 입력 안하면 그만이고 형사가 상해로 분류한 상태에서 굳이 가정폭력이라 여기지 않으면 그냥 가정폭력인지 알 수 없는 사건이 된다. 가정폭력에 기인해 목숨을 잃은 사건으로 처리되지 않는다”고 했다. “여성의 인명피해를 결국 경찰이 입력한대로 어떤 때는 살인, 어떤 때는 상해로 인정받을 수밖에 없다”는 것이다.

윤덕경 한국여성정책연구원 연구위원은 “가정폭력은 법률 명칭이 아니며, 형법상 폭행, 상해, 협박, 공갈 등 폭력에 관련한 다양한 법률에 의해 처벌되고 있다”면서 “죄명코드로 범죄유형을 분류하는 현재의 범죄분류체계 하에서는 가정폭력의 발생현황을 파악하기는 쉽지 않다”고 지적했다.

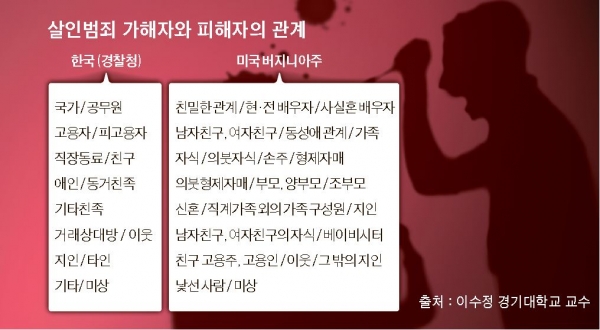

살인범죄 정보에서도 가해자 정보에 배우자는 없고 동거친족으로만 분류가 되고 있어 공식통계에서는 알 수가 없다고 이 교수는 말했다. 여성단체인 한국여성의전화가 매년 집계를 통해 100명여명 가정폭력으로 목숨을 잃는다고 발표하지만 공식 통계는 아니다. 반면 미국 버지니아주의 살인범죄 통계에는 친밀한 관계, 현 배우자, 전 배우자, 사실혼 배우자, 남자친구, 동성애 관계 등 매우 구체적이다. 심지어 베이비시터도 포함돼있을 정도다.

개별 범죄통계 작성에서의 문제뿐만이 아니다. 가정폭력, 성폭력, 성매매, 성희롱, 지속적 괴롭힘 등 여성을 대상으로 한 각종 범죄가 경찰청과 대검찰청, 법원 모두 다른 분류기준을 적용하고 있는 것도 문제로 지적된다.

통계청도 사회가 다양해지고 복잡해짐에 따라 단순한 범죄 발생건수가 아닌, 발생에서 검거·기소·교정 등 전 과정에서의 다양한 특성을 파악할 수 있는 체계적인 범죄통계가 필요하다면서 동일한 기준으로 작성된 통계는 상호 연계와 비교 분석이 가능해져 활용도가 높아진다고 지적한다.

특히 여성폭력 범죄통계의 필요성으로 윤 연구위원은 “여성폭력 방지 및 피해자 지원 정책에 피해자 특성 및 요구를 반영하는 효과적인 정책 수립에 기여할 수 있다”고 했다. 또 “은폐되어온 폭력, 즉 암수범죄로 인한 피해자들의 실태 공론화에, 상담통계와의 연계성 확보를 통한 정책적 수요를 파악하기 위해서 필요하다”고 덧붙였다.