페미까톡 - 5 양수연 (서울 광진구·프리랜서)

“생리통이 심해서 연차를 내겠다고? 확 검사를 할 수도 없고……. 여자들은 이래서 힘들어. 생리하는 게 벼슬인가.” 그 말이 결정타였다. 분위기는 답답했지만 파격적인 급여를 약속했던, 그래서 꾹 참고 오랫동안 일하겠노라 다짐했던 직장을 스스로 떠난 이유다.

사람 보는 눈이 없었던 것일까, 운이 없었던 것일까. 내 주변 남자들은 늘 월경 이야기만 나오면 해괴한 말들을 해댔다. “생리가 터져서 공부에 집중이 안 된다고? 유난 떨지 말고 좀 참아봐.” “너 요새 까칠하다 했더니 대자연이 오셨구나?” “난 생리하는 여자가 제일 섹시하더라. 여자들은 그날만 다가오면 몸이 뜨겁고 가슴도 빵빵해지고 그러잖아.” 그 남자들이 어떻게 여성으로서 동의할 수 없는 그들만의 ‘생리 지식백과’를 보유하게 됐는지 모를 일이다.

하지만 나는 황당한 발언들을 제대로 반박하지 못했다. 꾹 참고 듣기만 했다. 그 바탕엔 초경을 포함한 2차 성징과 함께 학습한 자기혐오가 있었다. 어마어마한 고통을 동반하며 한 달에 한 번씩 내 몸을 빠져나오는 미끄덩하고 검붉은 핏덩이를, 그걸 거의 평생 안고 살아야 할 내 운명을 혐오해왔다.

세상의 시선은 그 혐오감을 더욱 증폭시킨다. 내 첫 월경은 13살 때였다. 남들보다 조숙해 이미 그 나이에 브래지어를 차고 있었는데, 새로운 종류의 불편함이 내 의지와는 상관없이 추가됐다는 것을 믿을 수가 없었다. “엄마... 나 언제까지 이거(브래지어와 생리대) 차야 돼?” 울먹거리는 내게 “너 꼬부랑 할머니 되기 전까지!” 라던 엄마가 얼마나 얄미웠는지 모른다. 월경 기간에는 무거운 책가방에 생리대도 넉넉히 쑤셔 넣었다. 행여나 남학생들, 남자 선생님들 눈에 띌까 검은 봉투로 싸는 것도 잊지 않았다. 자면서도 혹시 피가 새어 나오지 않을까 신경을 쓰느라 퀭한 눈으로 아침을 맞았다. 혹시라도 새어 나온 피가 이불에 묻으면 엄마는 눈을 흘기며 “아주 티를 내라, 티를 내”라며 면박을 주었다. 생리통이 심해 식은땀이 나는데도, 남들이 알아챌까 봐 끙끙거리며 참았다. 고3 땐 스트레스로 인해 월경 주기가 제멋대로 꼬이면서 가족들에게 있는 대로 짜증을 부렸다. “여자로 태어난 게 싫다고!”

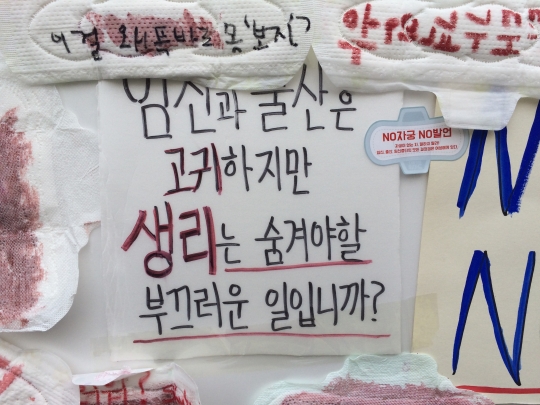

월경이란 그런 것이다. 그렇지 않아도 두통거리 가득한 삶에 어느 날 문득 허락 없이 파고들어 오는 불청객이다. 월경을 하고 싶어 하는 여자도, 생리를 ‘피할 수 없다면 즐기는’ 여자도 본 적 없다. 애초에 우리가 원해서 생긴 변화가 아니다. 게다가 만만치 않은 생리대 가격은 수많은 사람들에게 더 큰 고통을 안긴다. 내가 하고 싶어 하는 생리도 아닌데, 생리대 살 돈이 없다는 이유로 기본적인 생활조차 영위하기가 불가능해진다. 신발 깔창을 빼내어 생리대 대신 쓰는 여자들, 학교에도 가지 못하고 화장실 변기에만 앉아 있어야 하는 여자들의 기분을 나는 차마 상상할 수가 없다. 여자로 태어난 게 죄인가? 임신과 출산은 소중하다면서, 왜 월경은 거북하고 공적으로 논의하기 부적절한 문제인가?

최근 젊은 여성들이 자발적으로 나서서 이 문제를 공론화하고 있는 것은 기쁘고 놀라운 변화다. 서울 한복판에선 생리를 더럽고 숨겨야 할 것으로 보는 시선과 비싼 가격에 대항하는 퍼포먼스도 열렸다. 사소한 문제를 가지고 호들갑을 떤다고? 나처럼 생리로 인한 자기혐오에 시달려 온 여성들에게, 이런 분위기는 축제와도 같다. 누구에게도 말하지 못했던 창피함과 모욕감 속에서 움츠러든 나를 발견하고 내 목소리를 되찾는 일이다. 남의 기분 편안하라고 하는 생리가 아니다. 생리에 대한 공공의 발화가 불쾌하다면, 왜 세상의 절반이 경험하는 생리를 불편하게 여기게 됐는지 자신부터 돌아볼 일이다.