한·양방 협진 체제 “내년 봄 치과, 암병동 갖춘 병원으로 증축”

지난 1월 20일 오전 11시 경기도 이천시 백사면 의료법인 우리요양병원 내 재활치료실. 전홍재(44) 원장이 들어서자 어르신들의 표정이 밝아졌다. “겨울이 되니 다리가 시려….” 전 원장은 아픈 증상을 털어놓는 환자를 안심시킨 후 무릎과 허리 등에 침을 놓았다.

같은 시간, 옆방 사회복지실에서는 70, 80대 할머니들이 사회복지사와 함께 만들기 수업을 듣고 있었다. 전 원장의 부인인 유연선(45) 약사는 한 분 한 분 눈을 마주치며 아침 인사를 건넨다. “할머니 오늘은 어떠셔요? 기분 좋아 보이네~” “좋지요~ 우리 촬영하는 거야? 잘 찍어주세요.” 바깥 날씨는 한겨울이었지만 요양병원은 따뜻한 온기가 가득했다.

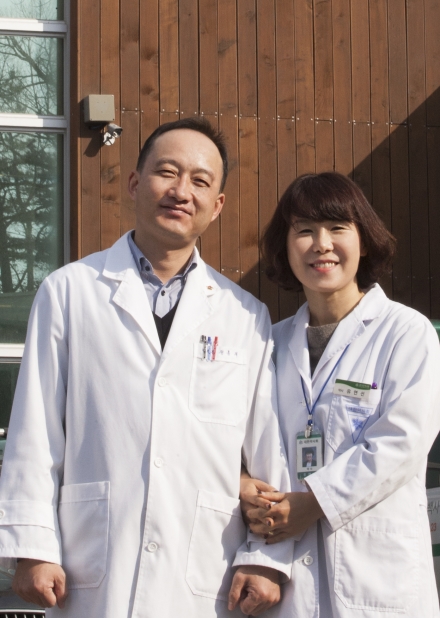

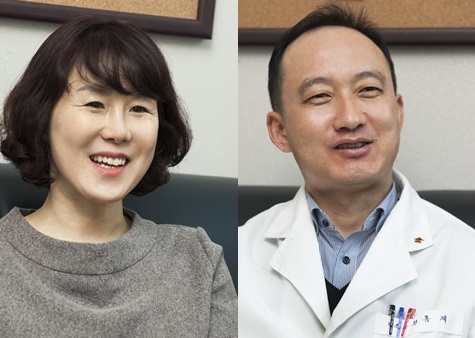

우리요양병원을 운영 중인 전홍재·유연선 부부는 노인성질환으로 몸이 불편한 어르신들의 든든한 ‘주치의’다. 한의사인 남편은 매일 몸이 불편한 환자를 진료하고 침을 놓는다. 약사인 부인은 입원 환자들의 약을 짓고, 수시로 상태를 체크한다.

“날씨가 따뜻한 봄날에 남편이 병원을 짓고 싶다며 9917㎡(3000평) 부지를 보여줬어요. 주변에 꽃이 만발해서 예쁘더라고요. 그때 속았어요.(웃음)” 아내의 말을 들은 전 원장이 한마디 했다. “복잡한 도심 속 요양병원이 아니라 자연친화적인 병원을 짓고 싶었어요.”

초·중학교 동창인 부부는 전주에서 나고 자랐다. 친구로 지내다 연인이 돼 남편이 한의대 본과 3학년이던 1994년 부부의 연을 맺었다. 이후 공기가 좋은 이천에 자리를 잡고, 억대 연봉을 받는 삶을 살았다. 하루에 환자 100여 명을 진료할 만큼 바빴던 전 원장은 오랜 꿈을 이루기 위해 요양병원 개원의 길을 택했다.

“어릴 때부터 남편은 늘 나이가 들면 양로원이나 고아원을 운영하고 싶어 했어요. 우리 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 사람이 되고 싶다면서요.”(아내) “‘구두의 언약’을 한 셈이죠. 그래도 선구자는 아니에요.”(남편)

마음에 품은 꿈을 실행에 옮긴 것은 2001년에 낳은 막내딸 덕분이다. “올해 15살인 셋째 아이가 ‘다운증후군’을 앓고 있어요. 사실 장애아가 태어나면 난감하잖아요. 아이 아빠와 제가 자만하지 말고 살라고 신이 준 선물이라 생각하고 키웠어요. 이 일을 한다고 했을 때 승낙한 것도 막내와 비슷한 사람들이 있다면 그들을 도울 수 있는 기반을 마련해 놓고 싶어서죠.”

부부는 요양병원을 한·양방 협진 체제로 만들어 어르신들의 건강을 책임지고 있다. 환자의 대다수가 퇴행성 질환과 뇌졸중, 중풍, 당뇨, 동맥경화, 오십견 등으로 요양과 재활 치료가 필요한 이들이다. 입원과 외래진료 모두 가능하다. 의사 3명이 상주하며 119병상(6~8인실)을 갖췄다.

본관 1층에는 이사장실과 접수·수납실을 비롯해 약제실, 엑스레이실, 물리치료실, 운동치료실, 사회복지실, 여성 환자 입원실이 있다. 2층에는 중환자실, 영양사실, 휴게실, 식당, 남성 환자 입원실 등을 갖췄다. 부부는 “내 부모도 안심하고 모실 수 있는 병원”을 짓는 데 역점을 뒀다. 안전하고 쾌적한 시설은 기본이고, 환자들에게 따스한 관심을 아끼지 않는다. 환자들 역시 부부의 작은 배려에 감동을 받는다고 한다.

유 약사는 “어르신들끼리 서로 모여서 친구로 지내면서 재미있게 노신다. 그 모습에 오히려 기운을 얻는다”며 “친정어머니가 이곳에 잠깐 머물다 가셨는데 내려가기 싫다고 하시더라(웃음). 입원한 어르신들도 80~90%는 한 번 들어오면 나가지 않으신다”고 말했다.

전 원장은 “밥을 안 먹어도 배가 고픈지 모르고 잠을 안 자도 피곤한지 모를 만큼 일을 하고 있다”며 “환자 상태가 좋아질 때 가장 뿌듯하다”고 했다. “자동차 사고로 하반신이 마비된 환자가 왔는데 지금은 걸어 다니세요. 병원에서 3개월밖에 못 산다고 했는데 퇴원하신 분들도 있으시고요.”

부부는 병원을 운영하면서 안타까운 점이 많단다. 고령화 시대에 노인성 질환 환자를 수용하는 요양병원이 턱없이 부족해서다. “앞으로 수년 안에 급격하게 노인 인구가 늘어날 텐데 요양병원이 부족해서 걱정입니다. 치매 전문병원도 많지 않고요.”

이들 부부의 소망은 내년 봄 병원을 증축해 병동과 치료 범위를 넓히는 것이다. 치과, 암병동도 문을 열 구상이다. 이곳에 장애아·노인들을 위한 캠프를 열 수 있는 센터도 건립할 계획이다. “옥상에 흙을 깔고 환자들이 채소를 기를 수 있도록 하고 싶어요. 한약 찌꺼기를 비료로 쓰고…. 바리스타가 꿈인 막내딸을 위해 병원에 작은 카페도 만들어주고 싶어요. 질병의 고통으로 힘겨워하는 어르신들, 마음 붙일 곳 없는 어르신들이 안락한 노후를 보내실 수 있도록 주치의로 평생 남고 싶어요.”