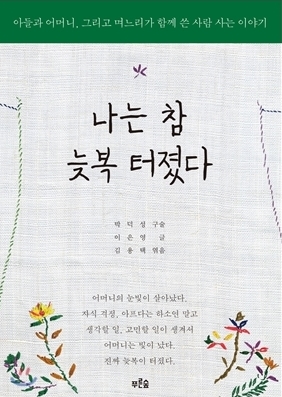

[서평] 박덕성·이은영·김용택의 ‘나는 참 늦복 터졌다’

어머니는 글을 짓고, 며느리가 받아 적고, 아들이 그 글을 엮어낸 책이 나왔다. ‘나는 참 늦복 터졌다’는 섬진강 시인 김용택과 그의 어머니 박덕성, 며느리 이은영이 함께 만든 책이다. 박덕성 할머니가 쓴 글과 며느리 이은영씨가 옮긴 고부 간의 대화가 하나의 이야기로 구성돼 있다. 어머니가 풀어놓는 ‘나의 삶’에 귀 기울이면서 자식들은 점차 어머니를 이해하게 된다.

책장을 들춰보니 꼬불꼬불한 글씨가 눈길을 멈추게 한다. 틀린 글자 위에 줄을 긋고 다시 쓰기를 수차례 반복한 모양이다. 이제 막 글을 배우기 시작한 어린아이가 쓴 것 같기도 하다. 손 글씨는 이 책을 태어나게 한 박덕성 할머니의 작품이다. 꾹꾹 눌러쓴 한 획마다 고된 세월이 느껴지는 듯하다.

“내가 갈림학교만 나왔어도 어디를 가든 풀어먹고 살았을틴디. 왜 갈림학교 2학년을 안 다녔는지 모르것다. 시방응 순똥멍청이다.”

“바느질 글쓰기를 안 했다면. 여름 내 진 놈의 해를 어떻게 넘겼을지 모르것다. 민세 애비가 좋아하니 더 좋다. 이제 죽어도 원이 없다. 삼베이불 만들어서 민세 애비 주고 잡다. 글쓰기를 하니까 하나 생각하면 또 하나 생각나고 마음이 좋다.”

며느리는 병원 생활을 하는 어머니가 가여워 바느질과 글쓰기를 권했다. 어머니는 곧 바느질에 흥미를 붙였고 조각보, 찻잔 받침, 홑이불, 베갯잇 등 어머니의 작품이 하나씩 늘어났다. 한글 낱자만 더듬더듬 읽을 줄 알던 어머니는 서툴지만 공책에 글을 쓰기 시작했다.

어머니는 인생을 돌아보면서 여유와 자신감을 얻었다. 몇 자 안 되는 비뚤비뚤한 글씨가 적힌 첫 장과는 달리 책장을 넘길수록 글씨에는 힘이 실리고 내용도 많아진다. 달라진 글씨만큼 어머니도 바뀌었다. 눈빛은 반짝였고 자식들에게 나 좀 봐달라고 애원하지도 않았다. 어머니만의 독립된 삶을 꾸리기 시작한 것이다.

이은영씨는 “병원에서 집 생각 말고, 나만 기다리는 거 말고, 다른 생각과 고민을 하고 할 일이 생겨서 어머니의 모든 신경이 살아난다는 생각이 들었다. 좋았다”고 했다. 마음은 저절로 어머니에게 향하게 됐다. 의무감으로 효도하던 때와 달랐다.

아들이자 남편인 김용택씨는 책을 만들면서 비로소 어머니와 아내 사이에 있었던 갈등의 실상(?)과 직면하게 됐다. 아내와 어머니가 고부 관계라는 것은 바뀌지 않는 사실이지만 어머니의 일을 찾아준 아내와 일을 찾은 어머니가 고맙다.

어머니는 새로운 삶을 마주하고 늦복이 터졌다며 행복해했다. 분명 기쁜 일이지만 왠지 안쓰럽기도 하다. 이은영씨는 어머니의 이야기는 재밌지만 결국엔 짠하다고 했다. 책을 읽다보면 이유를 알 수 있을 것이다. 한 사람이 달라지자 온 가족이 변했다. 이 책은 어머니의 책이자 며느리의 책이고 아들의 책이다.