음악가들의 자기 세계, 대중과 나누고파

국내외 여성 작곡가 30여 명 참여

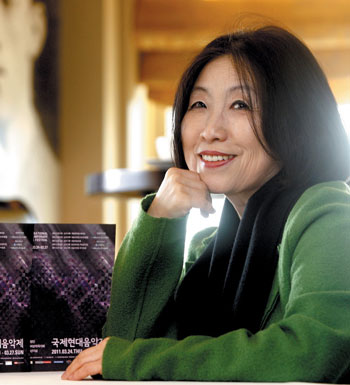

150여 명의 여성 작곡가가 참여하는 ㈔한국여성작곡가회의 창립 30주년 기념행사 국제현대음악제를 진두지휘하는 조인선(58·사진) 회장은 숨이 차다. 올 초 학교(중앙대 음악학부)에서 학부장 발령을 받아 눈 코 뜰 새 없이 바쁜 가운데도 여성작곡가회 창립 이래 최대 기념행사(24~27일)가 바로 코앞에 다가왔기 때문이다. 이번에 개최되는 ‘국제현대음악제’는 나흘에 걸쳐 음악회를 중심으로 심포지엄, 워크숍 등의 다채로운 행사를 통해 여성 작곡가들의 발자취를 재조명하고 미래 비전을 논의하는 장으로 꾸며질 계획이다. 2003년 4월 세계여성음악제 이후 최대 행사다.

“작곡가는 음표를 통해

정체성 보여주는 사람”

조 회장은 서울대 음대, 독일 쾰른 국립음대 졸업 후 동아콩쿠르, 만하임국제콩쿠르 등에서 입상을 통해 작곡가로 입문, 국내 음악제뿐만 아니라 아델라이데현대음악제, 아시아현대음악제, 피우지국제음악제 등 해외 유수 음악제에서 곡이 연주되고 독일 언론에서도 주목받는 대표적인 여성 작곡가다. 주 전공은 실내악.

그와 2시간여 얘기를 나누면서 ‘음표로 글을 쓰는 작가’라는 인상을 강하게 받았다. 그에게 ‘작곡’이란 “내 안에 하고 싶은 이야기를 하는 것”이다.

“어렸을 때부터 피아노를 배우긴 했지만 저널리스트인 부모님의 영향을 받아 그런지 작가가 꿈이었어요. 더구나 손이 작아 피아니스트는 엄두도 못 냈죠. 그런데 중·고등학교 때 합창단 반주를 하면서 선생님들로부터 ‘음악 공부를 하려면 작곡가의 길도 있다’고 권유받았어요.”

그리고 지금까지, 1990년부터 20여 년간 60여 개의 작품을 써내려갔다. 한 해 평균 3~4곡 이상 작곡한 셈. 최근 인상에 남는 곡은 ‘탈’.

“2009년 독일 부퍼탈 필하모니오케스트라로부터 위촉받아 쓴 곡이에요. ‘탈’이란 제목엔 여러 가지 뜻이 있죠. 우선 우리말로는 그대로 ‘탈’이고, 독일어론 ‘계곡’(tal), 한자론 ‘벗는다’(脫)는 의미죠. 우린 세상에 태어나 살아가면서 자기도 모르게 보이지 않는 탈을 쓰고 살지만 내가 이 세상 떠날 땐 다 벗고 가죠. 계곡의 둥근 선처럼 삶은 계속 그렇게 순환되죠. 그럴 때 내가 마지막에 부를 수 있는 노래는 무엇일까 생각했어요. ‘세상에 살아있을 때 참 감사했다, 누구에게나’란 결론이었고 이 느낌을 곡에 투영하려 했어요.”

그는 그다지 한국적이지 않은 자신의 곡에 전통 한국적 음색을 어떻게 넣어야 할지에 대한 고민이 깊다. 대학에서 정식으로 작곡을 공부하면서 “어렸을 때부터 서양음악이 몸에 익어 한국 음악은 ‘다른 얘기’로 너무나 생소했다”고 한다. 전통 음악에선 서양식의 비브라토인 ‘농현’이 있는데 이 때문에 항상 악기의 소리가 “흔들려서” 갈 수밖에 없기에 “창호지 문이 흔들리는 느낌이 이런 느낌일까” 고심도 해봤다. 자연뿐 아니라 오두막집 지붕 선도 둥글고 한복의 선도 둥글고, 말도 둥근 ‘곡선’ 문화가 반영된 우리의 음악이 “직선으로 찌르는 듯한” 서양의 비브라토와는 다른 아름다움이 있음을 나이가 들어감에 따라 체감하고 있고 그래서 “우리 문화를 수용해 어떻게 자기 것으로 만드느냐”가 우리 작곡가들의 과제라고 생각한다.

“독일에서 가야금 곡을 만들어 공연한 적이 있어요. 전반부는 우리 전통음악의 느낌을 그대로 살렸고, 후반부는 현대적인 느낌으로 갔죠. 독일 청중이 그러더군요, 전반부 전통음악이 더 좋다고. 후반부엔 너희 나라의 아이덴티티가 덜 보인다며 ‘바이올린으로 연주하면 더 편할 것 같은 곡을 가야금으로 연주하는 느낌’이라고 했죠. 세계 속 한국인의 아이덴티티를 어떻게 그릴까 고민 중이에요. ‘내 소리를 찾는 작업’을 위해 항상 길 위에 서있다고 생각하죠.”

전통음악을 어떻게 수용해 ‘내 것’으로 만들까

이번 국제현대음악제에서도 ‘길 위의 고민’은 계속된다. 거문고 독주 ‘할미꽃 연가’(이영자 곡), ‘심청가’ 판소리를 리믹스한 대금 솔로를 위한 ‘숨’(이찬해 곡) 등 한국적 색채가 짙은 곡들이 연주되고, 폐막 연주회는 작곡가 13인의 옴니버스 극음악 ‘흥부와 놀부’로 마무리된다. 이 음악극 M.A.T.C.H(Music. Art. Theater. Culture. Human)는 국내 초연이기도 하다. 그는 이 중 피날레를 맡아 ‘우리는 형제-회개, 용서, 화해 그리고 동행’이란 주제를 월드비전 선명회합창단과 여러 앙상블을 동원해 표현해낸다.

“처음엔 각본에 흥부와 놀부가 화해해 ‘예쁘게 살았습니다’의 단순한 결론으로만 끝나 미진했어요. 요즘 아이들은 인터넷 게임에만 몰두하고 동화는 잘 모르는 데다가 외동아이들이라 형제애도 부족할 것 같고, 물질문명에는 너무 익숙할 것 같고, 이런 여러 가지 생각 때문에 흥부와 놀부의 화해를 지구촌 형제애로 확대하고자 했습니다. 또 놀부가 비극을 맞은 것은 ‘나눔’을 몰랐던 무지함에서 비롯됐다는 메시지도 전달하고자 해요.

어른뿐만 아니라 아이들도 함께 와서 즐기고 또 이들이 10년 후 20년 후 어른이 돼서 이때의 추억을 기억하고 자신의 아이들과 함께 즐길 수 있는 그런 음악 축제가 된다면 더 이상 바랄 것이 없겠지요.”

지적 절제미가 있는 요한 제바스티안 바흐를 가장 좋아해 바흐를 주제로 콜라주 형식의 곡을 헌정하기도 했던 그에게 창작의 원동력은 “창조주에 대한 경외심과 나에 대한 자존감”이다. 그리고 그것은 바로 그의 음악 속에 들어있다.

음악으로 우주·이상기온 등 ‘우리 시대’ 얘기 나눈다

“음악은 나를 표현하는 또 하나의 도구입니다. 곡을 만들 때 깜깜하고 아무도 없는 가운데 5줄 위에서 줄타기를 하고 있다고 생각합니다. 간혹 줄 위에서 떨어지기도 하면서 우여곡절을 겪다가 곡이 완성되면 어느새 ‘나’는 사라지고 조명이 들어오고 연주가 시작되죠. 그러면 그 줄타기는 어느새 연주가의 몫이 됩니다.”

그가 몸담고 있는 현대음악은 난해하다. 어떻게 대중과의 거리를 좁힐까.

“이정표 있는 아스팔트 길은 쉽죠. 그러나 모래밭길, 가시밭길 등 남이 안 가는 길을 가려면 힘들고 짜증도 나죠. 가다 보면 바다도 나오고 산길도 나오고, 이런 것을 있는 그대로 받아들이는 것이 바로 음악이라 생각하면 음악가와 대중이 더 가까워질 수 있지 않을까요? 더구나 동시대를 사는 우리 음악가들과 청중은 고전 명곡에서 결코 얘기할 수 없었던 우주, 이상 기온, 글로벌 시대 등의 얘기도 함께 나눌 수 있지 않겠어요?”

그와 인터뷰를 마치고 나오는 길에 일본을 덮친 지진해일의 비보를 들었다. “지구의 내면도 숨을 쉬고 우리도 열을 식혀야 하는 것 아닐까요”라고 주고받던 얘기가 새삼 떠올랐다. 이 암울한 때, 예술의 열정적 치료가 절실해지는 순간이다.