[2022 스토킹 보고서 ②]

“가족에게도 말 못해...경찰도 신뢰 못해

반년간 스토킹으로도 인간관계·생활에 오랜 지장 경험”

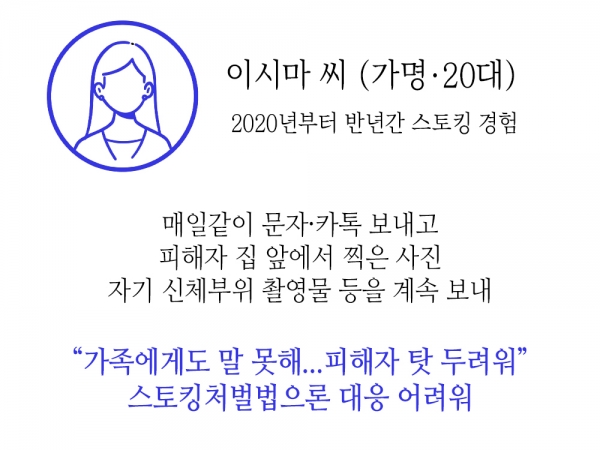

스토커는 소위 ‘여의도 증권맨’, 겉보기에는 평범한 20대 후반 남성이었다. 2020년 4월, 대학생이던 이시마(가명·20대)씨는 지인들과의 술자리에서 가해자를 처음 만났다. 따로 한 번 더 만난 후 연락하지 않았다. 그렇게 끝인 줄 알았다.

“안녕?” “뭐해?” “안 자?” “바빠?”

가해자는 매일 비슷한 시간에 시마 씨에게 문자나 카톡을 보냈다. 자신의 신체 부위를 찍은 영상만 달랑 보내기도 했다. 차단해도 새로운 계정으로 메시지를 보내왔다. 시마 씨의 집 앞에서 사진을 찍어서 “너희 집 근처야. 나올래?”라며 보내기도 했다. 시마 씨가 이사간 후에도 가해자는 그 집 앞에서 사진을 찍어 보냈다. 신고하겠다고 경고해도 장난스럽게 맞받아쳤다.

도움을 요청할 생각은 못 했다. “성폭행 같은 ‘진지한 문제’를 겪어야만 상담소에 가는 거라고 생각했어요. 제가 스토킹을 겪었다는 걸 1년 뒤에야 깨달았어요.”

반년간의 스토킹이 시마씨의 삶에 미친 영향은 컸다. “그 후로 새로운 사람들, 잘 모르는 사람과의 만남을 모조리 중단했어요. 남을 신뢰하기 어렵더라고요. 연애도 한 적 없어요. 제 연락처나 주거 지역 정보를 알리지 않으려 노력했고요. 여자 혼자 사는 게 드러날까 봐 불안해했어요. 택배 상자에서 운송장 떼고, 집에 보안장치 설치하고 남자 신발 갖다 놓고, 남을 초대하지도 않아요. SNS 계정은 비공개로만 운영해요.”

많은 젠더폭력 피해자가 도움을 요청하기에 앞서 자신이 ‘순수한 피해자’로 인정받을 수 있을지 ‘자체 검열’을 한다. 시마 씨도 그랬다. “저는 술자리에 자주 나갔고, 데이팅 앱으로 사람들을 많이 만났어요. 자취방에 사람들을 자주 초대했고요. 노출 의상을 즐겨 입었고 몸에 타투도 있어요. 사람들은 100% 제 잘못이라고 생각했을 거예요. 소문이 퍼질까 무서웠어요. 감당할 자신 없어요. 가족, 친구, 주변인들 아무도 몰라요. 일부러 말하지 않았어요. 말해도 도움을 받을 수 있을 거라는 믿음이 없었어요.”

가해자는 시마 씨의 집 주소도, 학교와 학과도 알고 있었다. 보복이 두려웠다. 경찰에 대한 불신도 있었다. “클럽에서 성추행을 겪고 신고한 적 있었어요. CCTV에 잡힌 범행 장면을 보고도 경찰관은 ‘가해자를 특정할 수 없다’, ‘클럽에 갔으니 그럴 수 있지 않냐’면서 사건을 종결하더라고요.”

온라인 메신저·SNS를 이용해 피해자에게 원치 않는 메시지나 사진 등을 보낸 경우 현행 스토킹처벌법으로 처벌 가능하나, 물리적이거나 직접적인 스토킹에 비하면 ‘경미한 범죄’로 간주돼 약식명령 벌금형에 그치는 경우가 대부분이다. 시마 씨는 “가해자가 다시 접근할 수 없게 확실하게 차단해주면 좋겠다”고 했다. “한 번 스토킹을 한 사람은 무조건 두 번 할 거라고 봐요. 스토킹해도 제대로 처벌받지 않는 사회에서는 더더욱이요.”

[2022 스토킹 보고서] ② 수사·사법 절차에서 스토킹 피해자가 겪는 일들

‘3년간 SNS 염탐·비방’ 처벌 못하는 스토킹처벌법

“남자는 첫사랑 못 잊어” 스토킹 신고하자 경찰이 말했다

“100% 피해자 탓할걸” ‘자기검열’과 싸우는 스토킹 피해자

‘아웃팅’ 걱정해 스토킹 신고조차 못하는 게이 피해자

“혐의 인정·수사 협조” 이유로 스토커 풀어준 경찰

- ‘3년간 SNS 염탐·비방’ 처벌 못하는 스토킹처벌법

- 살인미수·성폭행해도...스토킹 강력범죄자, 평균형량 1년10월

- “남자는 첫사랑 못 잊어” 스토킹 신고하자 경찰이 말했다

- ‘아웃팅’ 걱정해 스토킹 신고조차 못 하는 게이 피해자

- “혐의 인정·수사 협조” 이유로 스토커 풀어준 경찰

- “도와주세요” 매달 113건...스토킹 홀로 고민하는 사람들

- “전 남친 때문에 괴로워” 스토커 대부분은 연인

- 스토킹 피해 호소 10명 중 1명은 미성년자

- 일상이 된 사이버 스토킹, 탈출구가 없다

- SNS 프로필 도용·염탐·팔로우...스토킹 아니라는 한국 법

- “차였지만 열 번 찍어 못 넘기는 나무 없어” 스토킹 편견 여전

- 김태현부터 전주환까지...반복된 스토킹 살인, 막을 수 있었다

- 욕설·감시 한 번도 용납 안 돼...사소한 폭력이 스토킹 불씨

- 옛 연인·배우자가 스토커로...스토킹 첫 정부 차원 실태조사 보니