나의 엄마 이야기

이옥소리 방송작가

엄마 선종덕 씨

초등학교 1학년 때 같은 반에 장애가 있어 아이들에게 괴롭힘을 당하는 ‘A’가 있었다. 어느 날은 엄마가 학교에 올 일이 있었는데, 교실 앞에 엄마가 막 도착했을 때 A가 교실 밖으로 뛰쳐 나오더니 앞에 있던 엄마를 안고 엉엉 울었다. 엄마는 처음에는 당황한 듯했지만 이내 A를 품에 안고 토닥이며 천천히 울음을 달래 주었다.

아주 오래전 일이지만, 엄마를 떠올리면 가장 먼저 떠오르는 장면이다. 나는 엄마 품에서 A가 얼마나 안도했을지 안다. 기쁨에 벅차 날뛰고 싶을 때도, 슬픔이 나를 다 덮어버릴 것 같을 때도 엄마 품에 안기면 모든 게 다 괜찮아질 것만 같다.

그 넓은 품과 따뜻한 시선 안에서 자란 나는 몸 마음 건강한 어른으로 성장할 수 있었다. 남의 자식도 진심으로 안아주는 엄마의 딸은 사람들의 이야기를 담는 방송작가가 되었으며, 길을 걸을 때 들꽃 하나도 지나치지 않고 눈길을 주며 예뻐하던 엄마의 딸은 산으로 바다로 쏘다니는 배낭여행자가 되기도 했다. 엄마의 품이라는 우주에서 자란 나에게 세상은 아름다운 것들로 가득하다.

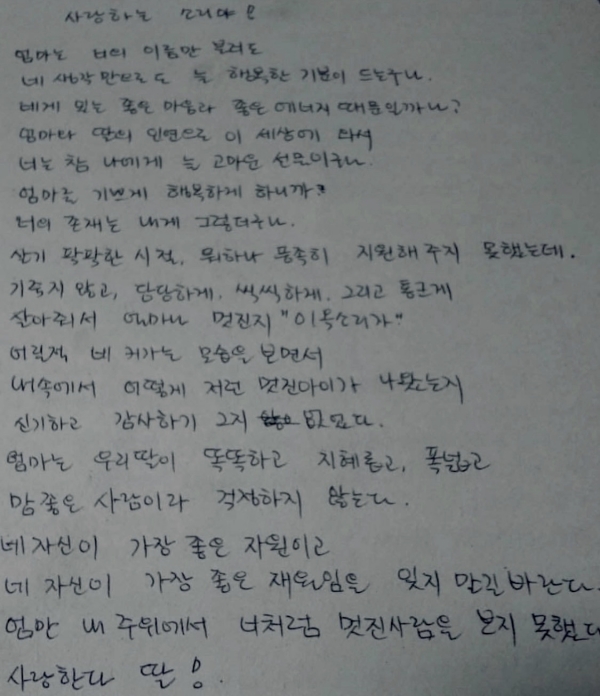

내가 자취를 시작하고 나서부터 엄마는 1년에 서너 번은 꼭 커다란 아이스박스에 반찬이나 먹을 것들을 꽉꽉 눌러 담아 보내 온다. 또박또박 적은 손편지도 같이. 엄마에게 힘들지 않냐, 안 보내도 된다고 하면 항상 ‘엄마가 어렸을 때 서울 살 적에 이렇게 못 받아봐서 소리한테는 해주고 싶어’라고 답한다. 덕분에 우리집 냉장고도, 싱크대 하부장도, 또 가끔 팍팍해지는 내 마음도 비어 있을 틈이 없다.

택배는 자주 보내도 엄마 자신은 서울에 오는 것을 정말 싫어한다. 사람이 많아 싫고, 공기가 나빠 싫다고도 하지만, 서울에 있을 때 좋은 추억을 많이 만들 기회가 없었기 때문인 것 같기도 하다. 엄마는 아주 어렸을 때 고향을 떠나 상경해 일을 하며 야간학교를 다녔다고 했다. 얼핏 공장에서 일을 했다고도 말했다. 자세하게 물어보지는 않았지만 이 사실만으로도 어렸던 엄마가 보낸 서울의 하루하루가 얼마나 고단했을지 짐작이 간다.

내가 서울에서 산 6년 동안 엄마가 온 적은 다섯 손가락 안에 꼽는다. 최근에는 내가 전셋집으로 이사한 지 거의 1년이 지나서야 처음 왔는데, 알고 보니 엄마도 예전에 이 곳 연남동에 살았다고 했다. 지금의 연남동은 젊은이들의 ‘핫플’로 자리 잡아 카페며 술집이며 식당에서 여가시간을 보내는 동네가 됐고, 나 역시도 그게 좋아 이 동네에 살고 있지만, 아마도 엄마에게는 치열했던 삶의 현장이었지 않을까 싶다. 예전에 엄마가 살던 집이 어디 즈음 있었을까 얘기하면서 동네 이곳저곳을 걸어 다녔는데, “참 좋아졌다”라고 말하는 엄마의 얼굴에 여러 감정이 스쳤던 것 같다.

엄마는 내가 스무살이 되던 해에 대학에 진학했다. 책 읽는 걸 좋아하고, 새로운 걸 배우는 데 집중력과 열정을 불사르는 엄마는 언젠가 우쿨렐레를 배워 공연을 한 적도 있고, 내가 아주 어렸을 때는 도서관의 문학 수업을 듣고 시집에 시 한 편을 싣기도 했었다. 쉰다섯이 된 지금은 밤낮 없이 주식 공부를 하고 있다. 과거를 발판 삼아 계속해서 본인을 발전시키고 있는 엄마가 자랑스럽다.

엄마는 이따금씩 내가 대단하다, 자랑스럽다고 칭찬하곤 하지만 사실 그때마다 나는 새삼스러운 마음이 든다. 나의 모든 것들은 그녀로부터 나온 것이기 때문이다. 엄마에게 보고 자란 것들을 답습했을 뿐인데 나는 꽤 괜찮은 어른이 되어가고 있는 중이다.