탄자니아 소수민족 박해 피해

영국 온 난민 출신 소설가

‘유럽 중심’ 문학상 수여 관행 깨고

탈식민주의 작품 주목

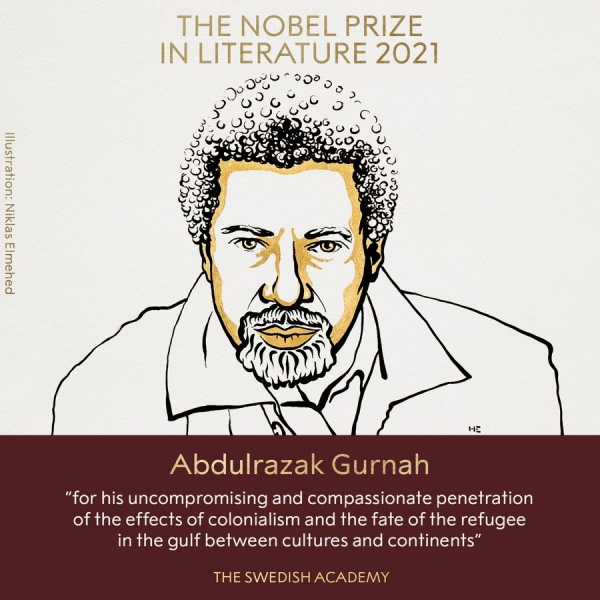

탄자니아 출신 소설가 압둘라자크 구르나(73)가 2021년 노벨문학상을 받았다. 아프리카 출신 작가의 노벨문학상 수상은 2003년 남아프리카공화국 출신 소설가 존 쿳시 이후 18년 만이다. 아프리카 출신 흑인 작가로는 1986년 나이지리아 극작가 월레 소잉카 이후 35년 만이다.

‘유럽 남성’ 중심의 노벨문학상 수상 관행을 깼다는 점에서 더욱 주목받고 있다. 역대 수상자 118명 중 유럽 출신이 81명이고, 여성은 16명뿐이다.

구르나는 1948년 동아프리카 연안의 영국 식민지였던 탄자니아 잔지바르섬에서 태어났다. 1964년 잔지바르 혁명 이후 아랍 출신 소수민족 박해가 시작되자 18세 때 영국 런던에 난민으로 왔다. 21세 때부터 글을 쓰기 시작해 1987년 영어로 쓴 첫 소설 『출발의 기억(Memory of Departure)』을 펴냈다. 잔지바르 혁명을 배경으로 젊은 남성이 겪는 고뇌와 질곡을 그린 작품이다.

구르나는 그간 유럽 열강의 아프리카 식민지배와 인종청소의 잔혹사와 그 상흔을 그린 작품들로 주목받았다. 그의 고국 탄자니아는 1880년대부터 1919년까지는 독일 제국의 식민지였으며, 1차 세계대전 이후 1920년부터 1961년까지는 영국의 식민지였다.

그의 대표작 『파라다이스(Paradise)』는 아프리카 12세 소년 유수프의 시점으로 독일 식민지배의 상처를 잘 보여주는 소설이라는 평을 받았다. 1994년 부커상 최종 후보에 올랐다. 2020년 출간된 최근작인 『사후(Afterlives)』는 여러 아프리카인들의 삶을 통해 식민 시절과 전쟁, 인종차별의 상흔을 그렸다.

노벨상위원회는 “페르시아만 일대의 여러 문화와 대륙을 가로지르는 식민주의의 영향과 난민의 운명을 타협 없이, 연민의 시선으로” 묘사했다는 점을 높이 샀다고 밝혔다. 노벨상 수상자는 상금 1000만크로나(약 13억5000만원)와 메달, 증서를 받는다. 시상식은 12월 6~12일 스웨덴 스톡홀름에서 열리지만, 코로나19로 수상자 대부분은 본국에서 상을 받게 된다.