성폭력상담소에 접수되는

친족성폭력 상담 100여건 넘지만

법원에 제출되는 친권상실 청구건수는

극소수 그쳐 친권상실제도 실효성 의문

“가해자 친권상실 이후에도 아동·청소년 피해자가

제대로 보호받을 수 있도록 다각도의 지원체계 필요”

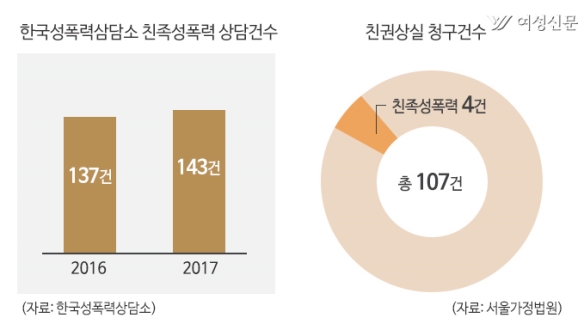

최근 3년간 친족성폭력을 사유로 한 친권상실 청구건수가 극소수에 그친 것으로 나타났다. 서울가정법원 제출 자료에 따르면, 2015~2017년까지 청구된 친권상실 건수 107건 중 친족성폭력을 사유로 한 건수는 4건에 불과했다. 지난 2년간 한국성폭력상담소에 접수된 친족성폭력 관련 상담건수만 해도 300여건이 넘지만, 가해자 친권상실에 대한 청구건수는 3건밖에 되지 않아 친권상실제도 실효성에 의문이 제기된다.

허민숙 국회입법조사처 입법조사관은 ‘친족성폭력 청소년 피해자 보호를 위한 개선과제’를 주제로 발간한 자료(국회입법조사처 연구보고서 ‘이슈와 논점’, 4월 26일)에서 이 같은 내용을 밝히며 “친족성폭력 피해 청소년을 보호하기 위한 친권상실제도가 마련돼 있음에도 이에 대한 청구가 매우 소극적으로 시행되고 있어 실효성에 문제가 제기된다”고 말했다.

연령 낮을수록 친족성폭력 피해 커

한국성폭력상담소가 지난해 발표한 상담통계 및 상담 동향분석 자료에 따르면, 성폭력 상담건수 중 친족과 친인척에 의한 성폭력 피해 상담은 전체 1260건 중 143건(11.4%)에 달했으며, 연령이 낮을수록 친족성폭력 피해가 큰 것으로 나타났다. 성인(20세 이상)의 경우 32건, 청소년(14~19세)은 34건, 어린이(8~13세)는 51건, 유아(7세 이하)는 21건이었다. 나머지 5명은 나이를 알 수 없었다.

한국성폭력상담소의 2016년 자료에서도 친족성폭력 피해를 입은 아동·청소년 수는 성인에 비해 훨씬 높은 것으로 조사됐다. 총 상담건수 1353건 중 친족성폭력 피해는 137건(10.1%)이었으며, 피해자 중 성인이 33건(24.1%), 청소년이 37건(26.3%), 어린이가 46건(33.6%), 유아가 20건(14.6%)으로 드러났다. 결과적으로 아동·청소년 피해자 비율은 74.5%였다. 그중 친부·의부·친형제를 비롯한 친족관계에 의한 피해가 67건(48.8%)으로 가장 높았으며, 그중에서도 친부에 의한 피해(28건)가 제일 높았다. 이어 조부·삼촌·사촌 등 4촌 이내 혈족에 의한 피해가 51건(37.2%), 형부·제부·의형제·친족 외 인척 등 2촌 이내 인척에 의한 피해가 19건(13.9%)으로 나타났다.

이처럼 친족성폭력의 피해는 성인보다 아동·청소년이 더 많이 겪고 있다. 하지만 친족성폭력을 이유로 한 친권상실 청구는 매우 저조한 실정이다. 조재연 한국여성의전화 인권문화국 인권팀장은 “일단 한국사회는 성폭력 신고율 자체가 1%대로 굉장히 낮고, 그중에서도 친족성폭력 사건의 경우 신고에 대한 (심리적·물리적) 장벽이 더 높다”며 “그러다보니 친족성폭력으로 인한 친권상실 청구건수도 낮은 수치를 보일 수밖에 없을 것”이라고 설명했다. 여성가족부가 19세 이상 64세 이하 남녀 7200명을 대상으로 실시한 ‘2016년도 전국 성폭력 실태조사’에 따르면 성폭력 신고율은 1.9%에 불과했다.

‘천륜’ 중시하는 한국사회 분위기,

친권상실 청구 막는 요소로 작용

부모 자식 간의 관계를 ‘천륜’이라며 지나치게 중요시하는 한국사회 분위기가 친권상실 청구를 막는 요소로 작용한다는 지적도 나왔다. 김혜정 한국성폭력상담소 부소장은 “상담소 부설쉼터인 성폭력피해자 보호시설 ‘열림터’를 통해 듣기로는, 검사들이 친권상실 청구를 부담스러워한다고 하더라. ‘그래도 이 사람이 친부모인데 어떻게 친권 박탈을 요구하나…’라는 통념이 여전하다는 것”이라고 말했다. 허 조사관도 “우리 사회는 성폭력 피해 아동·청소년보다 가족 간 용서와 화해를 우선적인 가치로 여겨온 측면이 있다”면서 “이제는 친권상실 선고를 가족해체로 받아들이기보다 피해 청소년에게 안전한 삶의 여건을 만들어주는 해법으로 인식할 필요가 있다”고 강조했다.

이어진 한국성폭력위기센터 사무국장은 “수사기관이 피해자에게 ‘가해자의 친권상실을 청구하겠느냐’고 묻는 것 자체가 문제”라고 짚었다. 친족성폭력 가해자의 친권상실은 묻고 따지고 할 것 없이 ‘당연히’ 진행돼야 할 사안이라는 것이다.

이 사무국장은 “재판 과정에서 검사가 친권 상실을 요청할 수 있다. 이때 피해당사자에게 청구 여부를 선택할 수 있게 하는데, 그게 과연 적절한 처사인지 의문이다”라고 말했다. 그는 “성범죄에 대한 친고죄가 폐지되기 전, 수사기관은 피해자의 의사를 존중한다는 이유로 피해자에게 가해자 고소 여부를 물었다. 그런데 이런 질문이 피해자를 오히려 혼란에 빠뜨릴 수 있다”며 “친족성폭력 피해 청소년들도 ‘내가 성폭력 피해를 입은 건 맞지만 친권상실은 그것과 별개의 문제 아닐까’라고 고민할 수 있다. 피해자들이 이러한 혼란을 겪지 않도록 사법부가 좀 더 단호하게 처리해줄 필요가 있지 않나”라고 진단했다.

가해자 친권상실 이후

피해 청소년 보호 위한

사회적 제도 미비

가해자 친권 상실 이후 아동·청소년 피해자를 보호할 수 있는 사회적 제도가 제대로 마련돼 있지 않다는 점도 친권상실 청구를 가로막는 원인으로 얘기된다. 김 부소장은 “가해자의 친권을 상실시키려면 다른 부모가 친권을 넘겨받든지 후견인을 구해야 하는데, 피해자 본인이 후견인을 직접 구하는 게 쉽지 않다. 피해자의 후견인으로 지정되는 걸 부담스러워하는 친척도 있다”며 “또 친족성폭력 사건이 발생한 가정의 경우, 엄마가 아빠의 가해 행위를 방임·방조했거나 본인도 폭력 피해를 입어 집을 떠나는 등 돌봄 기능이 깨진 상태가 많아 친권자 역할을 하기 어려운 경우가 있다”고 말했다. 그러면서 “우리 사회는 가해자의 친권 상실 이후에 대한 대비가 제대로 안 돼 있다”며 “미성년 피해자가 충분히 보호받을 수 있도록 거주지 이전, 경제적 자립, 청소년 권리 보장 등 다각도로 지원체계를 마련해야 한다”고 목소리를 높였다.

성폭력피해자보호시설 운영자가 피해 청소년의 법적 대리인이 될 수 없다는 점도 문제로 지적된다. ‘보호시설에 있는 미성년자의 후견 직무에 관한 법률’(시설미성년후견법) 제3조 1항에 따르면, 보호시설에 머무는 미성년자가 고아일 경우에는 그 보호시설의 장이 법적 절차 없이도 후견인이 될 수 있다. 그러나 동조 3항에 의하면, 청소년이 고아가 아닐 경우 보호시설장이 그의 후견인이 되기 위해서는 법원의 허가를 받아야 한다. 이에 대해 허 조사관은 “해당 조항은 친족성폭력 가해자에게서 벗어나 보호시설에서 생활하는 청소년을 보호하는 데 제한을 두는 결정적 사유가 된다”며 이를 개선할 필요가 있다고 제언했다.