“그에게는 언제나 비누 냄새가 난다.”

한국 문학에서 가장 유명한 첫 문장으로 꼽고 싶은 구절이다. 강신재의 단편 ‘젊은 느티나무’의 첫 구절 말이다. 이것은 ‘비누 냄새’가 나는 남자를 욕망하는 소녀의 이야기이며, 앞으로 이어질 청량하고 섬세한 분위기로 독자의 가슴을 뛰게 만드는 그런 이야기다. 발표 즉시 센세이셔널한 인기를 끌었지만, 또 그만큼 한국의 현실을 외면했다는 비판을 자주 받았던 작품이기도 하다.

왜냐하면 ‘젊은 느티나무’가 발표된 시기는 1960년이기 때문이다. 한국전쟁이 휴전으로 끝난 지 7년이 지났을 때다. 전후복구는 달리 말하면 경제성장에 목을 매달아야 하는 작업이었다. 그런데 ‘젊은 느티나무’의 숙희와 현규는, 혹은 숙희의 어머니와 현규의 아버지 ‘무슈 리’는 “서울의 중심에서 떨어진 S촌의 숲속의 환경”에 위치한 “담쟁이덩굴로 온통 뒤덮인 낡은 벽돌집”에서 자신들만의 정념에 휩싸여 살아간다. “뽀얗게 얼음이 내뿜은 코카콜라와 크래커, 치즈 따위를 쟁반에 집어 얹으면서” 다과를 즐기는 그리스 신화 속 아폴로 같은 아름다운 청년과 “미스 E여고”로 선정될 만큼 예쁜 소녀는, “흰 쇼츠와 곤색 셔츠”를 차려입고 “구(舊) 왕가에 속한다는” 옆집의 공터에 맘대로 테니스 코트를 세운 뒤 스포츠를 즐긴다. “공을 따라 이리저리 뛰면서 들이마시는 공기의 감미함”을 즐기며 “삶의 기쁨”을 거리낌 없이 만끽하는 청춘이지만, 한편으로는 부모로 대변되는 이전 세대와 완전히 결별할 준비를 하고 있는 ‘동정 없는’ 세대이기도 하다.

숙희는 생사도 알 수 없는 친부에 대해 “아무런 지식도 관심도 감정도 갖고 있지 않”고, “젊고 아름다운 엄마가 언제나 조용히 집안에서 세월을 보내고 있는 일”에 고통을 느끼며 “그녀 자신의 생활을 하고 있으면 나도 흐뭇할 것”이라 생각했다고 회상한다. 그리고 현규와 숙희 모두 “우리에겐 길이 없지 않어. 외국엘 가든지...”라고, 자신들의 부모가 만든 제도 바깥으로 나가는 것을 당연히 기정사실화하며 서로의 사랑을 포기하지 않는다.

한국의 1950년대나 1960년대 작품을 읽는 건 기묘한 체험이다. 한국 사회의 급격한 변화 때문에 불과 몇 년 전 일만 해도 수십 년 전 과거처럼 받아들이는 이들이 워낙 많은 탓일까, 60년 정도의 세월을 사이에 두고 당시의 한국 소설들을 접할 때면 마치 해외 작품을 읽는 듯 생경하고 낯설게 관찰하는 입장을 취하게 된다. 하지만 1960년 작인 ‘젊은 느티나무’가 지금에도 여전히 널리 사랑받으며 읽히는 건, 자식이 부모를 향해 ‘당신에게는 당신의 삶, 나에게는 나의 삶’이라는 자세를 취하고, 아주 ‘자연스러운’ 사랑의 감정이 부모의 관계 때문에 근친상간이 되어버린 상황에 분노하고 그로부터 탈출하는 미래를 더없는 행복으로 상정하는 사춘기 소녀의 솔직한 내면 고백 때문이 아닐까. 어떤 의미에서는 1954년 발표됐던 프랑수아즈 사강의 ‘슬픔이여 안녕’ 속 냉담하고 조숙한 소녀 세실이 보드라운 변형을 거쳐 1960년 전후 한국의 숙희로 재탄생하며, 윗세대의 관습과 인생관을 철저히 거부하려는 나름의 계략을 꾸미는 게 아닌가 싶을 정도로, ‘젊은 느티나무’의 주인공 숙희는 시공간을 뛰어넘는 동시대성을 띤다.

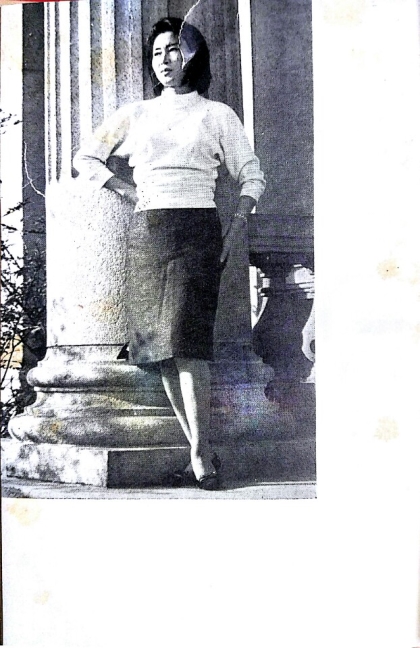

강신재의 작품 스펙트럼은 대단히 넓다. 예를 들어 또 다른 대표작 ‘해방촌 가는 길’은 휴전 ‘이후’의 참혹한 한국 사회의 풍경을 예민하게 드러냈다. 그러나 이 점을 강조하면서, 강신재는 ‘젊은 느티나무 같은’ 작품만 쓰지 않았다고 항변할 생각은 없다. 그건 나의 몫이 아니며, 강신재를 “타이트 스커트 안에서만 두 다리를 자유롭게 움직일 수 있는 현실”에 관심을 갖는다거나 “생활기피증, 남성기피증, 희망기피증”에 몰두한다고 비판했던 당시 남성 지식인들에게 강신재의 ‘진정성’과 ‘사회를 인식하는 진지한 시선’을 봐달라고 설득할 생각도 없다. 나는 오히려 ‘젊은 느티나무’를 비롯하여 ‘황량한 날의 동화’ ‘이브 변신’ ‘점액질’처럼 여성 주인공의 매혹적이고 음산하고 차갑고 때로는 비도덕적인(부도덕이 아니다) 행위와 심리를 판단하고 훈계하지 않은 채 거침없이 밀어붙인 그의 일련의 작품들이 얼마나 매혹적인지, 새로운 국가를 건설하기 위해 그리고 분단 조국의 아픈 현실을 극복하고자 했던 당대의 남성 작가들의 치열한 고민만큼이나 강신재의 이 ‘소품들’ 역시 자신이 처한 한계에서 벗어나고자 얼마나 무섭게 고뇌하는지를 말하고 싶다. 그것을 ‘도피’라고 볼지 아니면 거꾸로 차가운 현실 인식이라고 볼지는 각자의 판단 기준에 따라 달라지겠지만.