[인터뷰] 데뷔 22년차 배우 김여진

배우·스탭 인권보호 대책 미흡한 촬영장 문화 비판

“안 되겠다 싶으면 ‘노’라고 하는 게 배우 자신을 지키는 길”

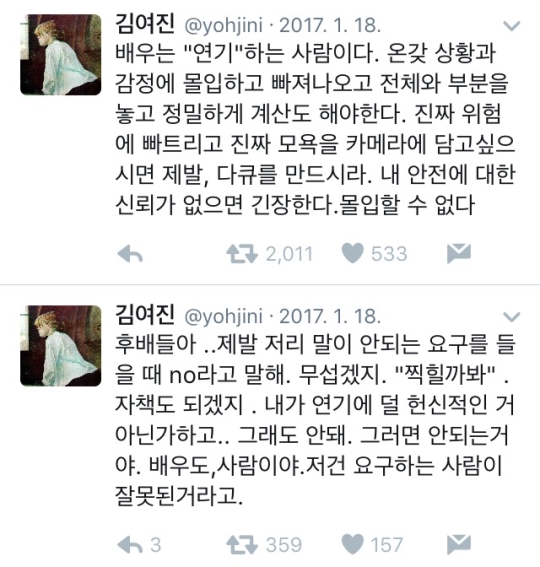

“감독님이 연탄가스를 마실 수 있겠느냐고 물어서 그렇게 했다. 운전하며 중앙선을 침범하는 장면을 직접 찍다가 충돌사고가 날 뻔했다.” 지난 1월, 신인배우 서예지 씨의 영화 촬영 후기는 큰 파문을 낳았다. 배우 김여진(45) 씨는 분노했다. 감독과 배우 모두를 향해 일갈했다. “진짜 위험에 빠트리고 진짜 모욕을 카메라에 담고 싶으시면 제발, 다큐를 만드시라.” “후배들아. 제발 저렇게 말이 안 되는 요구를 들을 때 ‘No’라고 말해. 배우도 사람이야.”

지난 11일 경기도 하남시의 영화촬영장 부근에서 만난 그가 당시 심경을 털어놓았다. “배우 일이란 ‘연기를 위해 얼마나 나를 버릴 수 있는가’와의 싸움이지만, 개인의 안전까지 위협할 경우 ‘노’라고 해야 한다”고 강조했다. “배우가 작품을 위해 안전장치 없이 목숨을 걸어야 할 때도 있어요. 오늘 이 컷을 못 찍으면 전체 촬영에 피해가 가기도 하고, 투자자나 제작사 사정 때문에 어쩔 수 없이 해야 하는 경우가 많죠. 그러나 개인의 안전이 최우선이에요. 도저히 안 되겠다 싶으면 손해를 감수하고라도 ‘노’라고 해야 돼요. 그렇다고 다시 연기를 못하게 되진 않거든요. 길게 보면 그게 나를 지키는 길이예요.”

‘소셜테이너’ ‘개념 연예인’. 사회·정치 이슈에 관한 의견을 당당히 밝히고, 약자의 편에 서서 행동해온 그에게 대중이 붙인 이름이다. 영화 ‘처녀들의 저녁식사’(1998) ‘박하사탕(1999)’으로 청룡영화상과 대종상을 거머쥐고, 다양한 배역을 맡아 활약해온 “연기에 목마른” 배우이기도 하다. 한국여성재단의 홍보대사로도 활동 중인 그는 한국 사회에서 여성으로 산다는 일에 관한 진솔한 이야기를 들려줬다.

연기 시작하고서야 공기 같은 군대 문화·성차별 직면

“처음엔 적응 못해 ‘건방지다’ 혼나고 왕따 당해”

“여성이 주체적 존재로 나오는 영화 늘어나길...영화 현장도 더 평등해져야”

김여진 씨는 세 딸 중 장녀로 여중·여고를 나와 이화여대 독문과에 입학했다. “집안의 기대와 지원을 한 몸에 받으며 아들처럼 귀하게” 자랐다. 대학 때 학생운동을 했지만 남성중심적이고 다소 획일적인 운동권 문화에 불편함을 느껴 벗어났다. 4학년 때 우연히 대학로에서 연극 한 편을 본 후 배우의 길을 걷게 됐다.

연기 입문 시절 그가 가장 많이 들은 말은 “건방지다”였다. “연극계엔 공기 같은 군대 문화가 존재했어요. 선배가 술을 따르라면 따라야 하고, 성적 농담이 오가면 마치 여자가 없는 듯 내가 남자인 듯 깔깔 웃어야 하고, 인사 잘 해야 하고.” 그의 첫 주연작 ‘여자는 무엇으로 사는가’는 페미니즘적 연극이었지만, 함께한 여자 선배들이라고 다르진 않았다. “선배를 ‘~씨’라고 불렀다가 건방지다고 혼났죠. 약간 왕따도 당했고. 대학에선 그런 일을 겪은 적 없어서 헷갈리고 힘들었어요. 극단을 옮긴 이후론 늘 문제를 일으키지 않으려 조심하며 지냈죠.”

영화계에서도 그는 숱한 부조리에 직면했다. 배우의 안전을 보장하는 촬영은 드물었다. 1960년대까지도 전쟁 장면을 찍을 땐 배우들을 향해 실탄을 쐈다. 명장면으로 꼽히는 ‘박하사탕’의 철도신도 배우 설경구 씨가 실제 기차가 다가올 때까지 서 있다가 피하는 식으로 촬영했다. 김 씨도 데뷔 초 비슷한 경험을 했다. “버스가 급정거하면서 휘청대는 저를 남자 주인공이 붙잡는 신이었어요. 감독님이 ‘실감이 안 나니 더 빨리 달려라’ 하시는 거예요. 불안해도 신인이니까 지시를 따랐고, 넘어지며 토큰박스에 부딪혀 코뼈가 부러졌어요. 그런데 감독님이 ‘그 장면을 다시 안 찍으면 작품이 못 나간다’고.... 다음날 코가 부은 채 촬영장에 갔죠.” 그는 “배우란 선택당하고 시험당하는 직업”이라며 “이젠 그런 게 크게 두렵지 않지만, 공적인 것을 위해서 모든 사적인 것을 희생해야 하는 건 아니다”라고 잘라 말했다.

“지금 한국 영화계엔 여자 배우가 뭘 할 수 있는 틈이 없다”는 쓴소리도 했다. “전부 남자 차지죠. 최근 몇 년간 더 심해졌어요. ‘남성 카르텔’인가 싶을 정도로 몇몇 배우와 감독이 계속 한국영화를 독식하는 느낌. 김혜수, 전지현이 ‘원탑’은커녕 여러 남자들 속 조연을 하잖아요. 여성 캐릭터도 없고, 있어도 남성 영화에 양념처럼 들어갈 뿐이죠. 탐나는 역할이 없어요.”

“그나마 최근 여성감독·제작자들이 조금씩 목소리를 내면서 활로를 찾는 것 같다”고 했다. “지난해 개봉한 영화 ‘비밀은 없다’ ‘아가씨’를 두고 (페미니즘적) 비판도 많은데, 솔직히 여성 캐릭터가 그 정도 하는 영화가 지금 어딨나요. 걸음마도 못 뗐는데 날아보라고 할 순 없죠. 저는 주체적인 여성을 그린 영화, 여성 감독은 무조건 응원해요. 이런 게 유행이 돼야죠. 여성이 누구의 무엇, 양념이 아닌 주체적 존재로 나오는 영화가 일단 더 늘어나야 해요. 저도 그런 기준을 갖고 새 영화를 선택했고요.”

“여자는 소리 없이 남자들 수발들던” 영화 촬영장의 분위기도 변하고 있다고 했다. “적어도 독립영화 현장엔 여성 스탭 비율이 무척 늘었어요. 하지만 며칠씩 밤을 새우는 열악한 노동 환경은 아직 문제예요. 다 같이 사람답게 좀 자고 먹으면서 일해야죠.”

▶ ② “일하는 여성 중 페미니스트 아닌 사람 있나요”