‘내 오렌지의 반쪽(Mi media naranja)’. 스페인어로 ‘운명의 짝’을 뜻하는 말이다. 반으로 자른 오렌지를 다시 붙이면 딱 들어맞듯이, 두 주체가 사랑으로 완전한 ‘하나’를 이룬다는 의미다. 플라톤의 『향연』에도 비슷한 이야기가 나온다. 태초의 인간은 남성-남성, 여성-여성, 여성-남성이 한 몸이었다. 그 완전함을 경계한 신은 인간을 절반으로 쪼갰다. 여성과 남성으로 분리된 인간들은 그때부터 자신의 반쪽을 찾아 헤매게 됐다.

지난 밸런타인데이, 도심을 메운 커플들을 보며 지인들과 이런 대화를 나눴다. “연애도 결혼도 엄두를 못 내는 시대라지만, 사랑을 향한 사람들의 갈망은 식지 않는구나.” “그럴 수밖에. 우리 주변의 모든 게 ‘사랑이 인생의 전부고, 사랑 없는 삶은 허무하다’고 속삭이잖아.” 그렇다. 대중문화 콘텐츠 중 여성과 남성이 만나 하나가 되기까지의 과정을 담지 않은 게 얼마나 될까? 가상 연애·결혼·재혼 리얼리티 프로그램이 아니어도 말이다.

문제는 여성과 남성의 짝짓기를 자연스럽고 아름다운 것으로 표현하는 수많은 콘텐츠가, 그 속의 혐오와 차별, 폭력엔 눈감거나 이를 합리화한다는 점이다. 많은 사랑이야기가 남성을 위해 헌신하는 순종적인 여성을 찬미한다. 여성이 있을 곳은 가정이고, 육아·가사노동·돌봄노동이 여성의 본분이라는 암시를 보낸다. 스토킹·데이트폭력·여성혐오를 일삼는 남성은 ‘상남자’ 대접을 받는다. 밥하고 설거지하고 애 보는 남자가 늘었지만, 어디까지나 ‘도와주는 것’이며 ‘의무’는 아니라는 태도를 보이기 일쑤다.

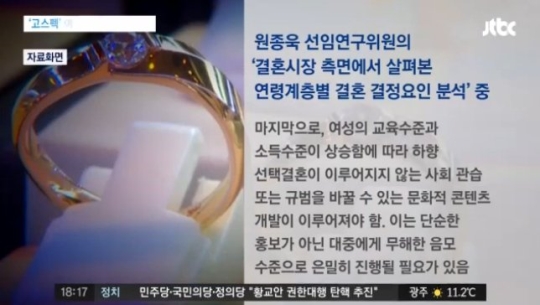

지난달 24일 열린 보건사회연구원 포럼에서 발표된 한 편의 보고서가 여성들을 분노케 했다. 저출산 원인을 여성들의 ‘고스펙’에서 찾고, “여성의 배우자 하향 선택을 유도하기 위해 문화적 콘텐츠를 음모 수준으로 은밀히 만들자”는 제안이었다. 해당 연구원은 보직 해임됐지만 여성들의 분노는 식지 않았다. 왜 국가는 여성을 구슬리고 윽박질러 짝짓기를 강요하려 드는가? 왜 연애·결혼·출산하기 좋은 사회부터 만들려 하지 않는가?

연인을 ‘내 반쪽의 오렌지’라며 동등한 존재처럼 표현하는 스페인의 상황도 한국과 다르지 않다. 60여 년 전까지도 스페인 여성의 절반은 문맹이었다. 여성이 글을 알면 연인과 남몰래 편지를 주고받을까봐 글공부를 금했다. 미디어가 젠더 차별과 성폭력을 ‘사랑’으로 미화하고 있다는 비판이 이어지는 것도 한국과 비슷하다.

여성 판사 출신인 마누엘라 카르메나 마드리드 시장은 최근 국내에 출간된 저서 『바꾸어라, 정치』에서 이 문제를 은유적으로 비판한다. “한 사람은 오렌지의 반쪽이 아니다. 온전한 하나의 오렌지다. 두 개의 싱싱하고 즙이 많은 탱탱한 오렌지는 하나가 될 수 없다. 억지로 누르면 찌그러져서 즙이 빠져나온다. 옆에 있는 오렌지에게도 전혀 도움이 되지 않는다.” 한국 사회가 새겨 들을 말이다.